Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

08.05.2025

КАРТОТЕКА ГЕРОЕВ

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого работает над созданием картотеки героев книг Виктора Конецкого и упоминаемых писателем лиц. Накануне Дня Великой Победы вспомним Победителей.

Данные картотеки дополняются и уточняются.

ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ ТРОФИМОВ

родился 25 февраля 1891 г. в крестьянской семье в деревне Чёрная Лахта Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии; рано потерял отца. В 1904 г. Фёдор окончил школу 1-й ступени, в 1913 г. – Устьинское 2-классное Мореходное училище (школа). С 1907 г. по 1909 г. плавал матросом на парусном судне «Герасим», в 1911 г. – на яхте Невского яхт-клуба; с 1911 г. по 1913 г. проходил морскую практику на яхте «Моряк», гидрографических транспортах «Самоед» и «Описной», пароходе «Силач».

С 16 апреля 1914 г. Ф.А. Трофимов состоял в Обществе Санкт-Петербургских лоцманов (лоцманский ученик, лоцман 2-го разряда, лоцман Петроградского лоцмейстерства при Убекобалте). В 1916 г., сдав государственный экзамен, Трофимов получил диплом штурмана малого плавания; с 1935 г. – лоцман 1-го разряда Управления Ленинградского морского торгового порта.

22 июня 1941 г. в 9 часов утра Фёдор Алексеевич Трофимов, находясь на вахте Лоцманской станции (Южная дамба Барочного бассейна), получил вызов от Оперативного морского дежурства на товаро-пассажирский пароход «Рухно», который стоял в Морском канале у стенки 21-го причала. Судно направлялось в г. Выборг.

Из воспоминаний Ф.А. Трофимова (переданы В.В. Конецкому в 1958 г.): «Около 11 часов утра вышли в открытую часть Невской губы и пошли по Морскому каналу курсом на “вест”. <…> Весь залив Невской губы был заполнен прогулочными яхтами, курсирующими пассажирскими судами в Петродворец, в Ломоносов и Кронштадт. Не дошли двух-трёх кабельтов Северного буя, приблизительно у 140-го пикета, иначе сказать на траверзе Стрельна. Получился совершенно неожиданный сильный взрыв с правого борта подзора п/х “Рухно”. От сильной волны воздуха и от удара, меня откинуло назад, отчего произошёл сильный удар в голову, в тот же момент потерял сознание. Через некоторое время я стал приходить в себя, прошло несколько минут, когда открылись мои глаза; увидел свет, и увидел с того же мостика как заливает водой кормовую часть палубы п/х “Рухно”. Но п/х “Рухно” по инерции двигался вперёд. На мостике никого уже не было. Шлюпки были спущены на воду. Момент был опасен. Я быстро подошёл к штурвалу и повернул штурвал вправо. После этого п/х “Рухно” стал уваливаться к Северной бровки канала, когда полностью лёг правым бортом Северной бровки канала, и после того дал крен на левый борт. Тем самым Морской канал был свободен для прохода военных кораблей и морских транспортов».

В 1941 г. Ф.А. Трофимов принимал участие в морских десантах в Ломоносове и Кронштадте.

Осенью 1942 г. Ф.А. Трофимов был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Новосибирскую область в состоянии острой дистрофии, трудился там в колхозе. 1 октября 1944 г. Фёдор Алексеевич вернулся в Ленинград; с 20 октября 1944 г. по 1957 г. работал старшим лоцманом Ленинградского морского торгового порта. В 1957 г. Ф.А. Трофимов был уволен из Ленторгпорта на пенсию по возрасту.

Почётный работник Морского флота Фёдор Алексеевич Трофимов награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», орденом Ленина, двумя грамотами ММФ.

Жена Трофимова – Антонида Александровна Макарова – до замужества работала на фабрике «Гознак». Сын Трофимовых сержант Гурий Фёдорович Трофимов (1921–1941) погиб на фронте на Житомирском направлении в неполные двадцать лет.

Ф.А. Трофимов скончался и похоронен в Ленинграде.

Фёдор Алексеевич Трофимов герой очерка В. Конецкого «В Морском канале» («Лоцман»), упоминается в книге «Последний рейс».

ВЕНИАМИН ИСАЕВИЧ ФАКТОРОВИЧ

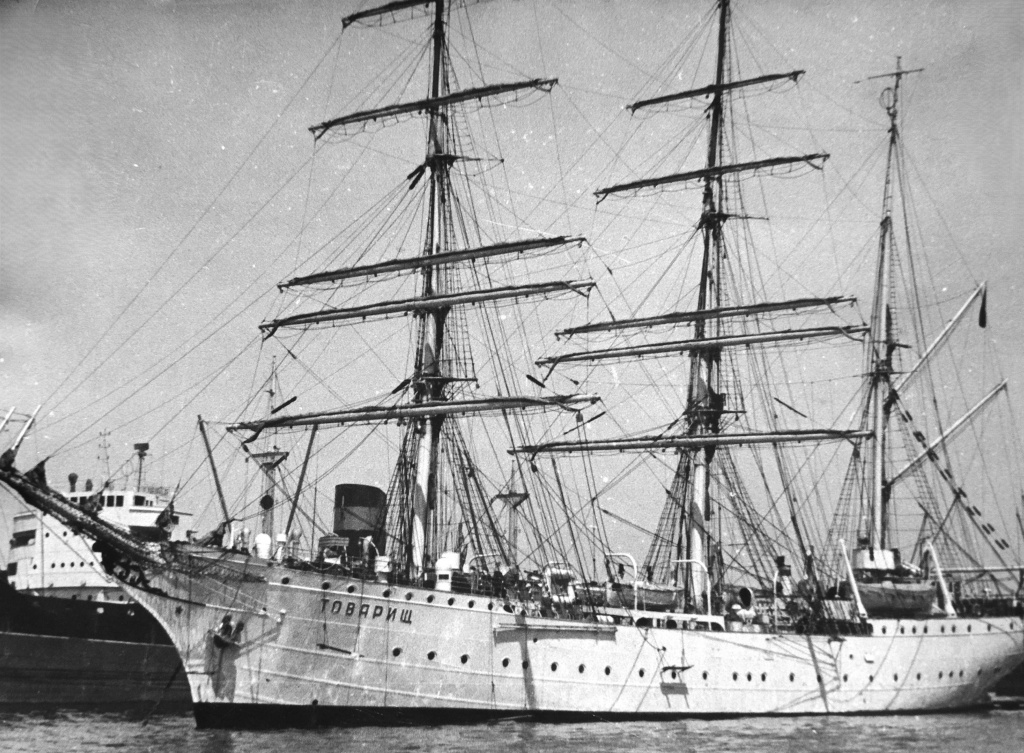

родился 5 апреля 1915 г. в г. Николаеве в семье врача. В 1921 г. после развода родителей, Исайи Мануиловича Факторовича и Анны Борисовны Мельман, вместе с матерью и сестрой Диной переехал в Ленинград. Мать, окончив курсы, работала педагогом. В 1931 г. Вениамин окончил семь классов 13-й советской школы и поступил в ФЗУ металлического завода им. Сталина, но не окончил его, т. к. был принят на судоводительское отделение Ленинградского морского техникума. В 1933 г. находился в практическом плавание в Чёрное море на у/с (барк) «Товарищ» в должности палубного практиканта.

21 октября 1936 г. В. Факторович женился на студентке техникума Лидии Петровне Головой; в 1937 г. родилась дочь Ирина.

17 мая 1937 г. В. Факторович окончил судоводительский факультет Ленинградского морского техникума с общей оценкой «отлично» и получил звание штурмана дальнего плавания. В его «Аттестации» отмечалось: «Факторович вполне законченный специалист-штурман, его можно использовать командиром БЧ-1 на надводных кораблях 2-го ранга, <…> предложить повысить качество командирского языка и поднять военную выправку».

В.И. Факторович приступил к работе в качестве штурмана в Балтийском государственном морском пароходстве, на 1940 г. – помощник капитана.

В. Факторович дважды проходил военную практику на КБФ (с 7 июля по 29 августа 1937 г. на у/к «Комсомолец», сдал экзамен на командира запаса флота).

В начале Великой Отечественной войны В.И. Факторович старший штурман парохода «Выборг»; 3 июля 1941 г. его пароход, следовавший из Ленинграда в Таллин, был торпедирован финской подводной лодкой.

В начале августа 1941 г. на переоборудованном под госпиталь пассажирском турбоэлектроходе «Вячеслав Молотов» в Таллинском морском порту В.И. Факторович руководил размещением на нём раненых. 12 августа в районе острова Гогланд у борта турбоэлектрохода раздался взрыв. В носовой части моряки под руководством Факторовича с трудом заделали огромную пробоину. Затем были спущены спасательные шлюпки, 600 человек на шлюпках были доставлены на Гогланд. 13 августа 1941 г. судно прибыло на буксире в Ленинград. Команда турбоэлектрохода «Вячеслав Молотов» спасла 2352 раненых бойца.

В конце 1941 г. В.И. Факторович был направлен на работу в Дальневосточное морское пароходство. Капитан Факторович, принявший в США пароход типа «Либерти», совершал рейсы через Тихий океан с военными грузами. После вступления СССР в войну с Японией пароход «Сучан», которым командовал В.И. Факторович, участвовал в перевозке военных грузов и переброске десантных подразделений при освобождении нашими войсками Северной Кореи.

Вениамин Исаевич Факторович награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны II ст., медалью «За оборону Ленинграда».

В мирное время В.И. Факторович работал в БМП, заместитель начальника Балтийского морского пароходства по безопасности мореплавания. В 1970-е гг. – представитель Министерства морского флота в ГДР; руководитель ВО «Севзапфлот» (вместе с другими руководителями, в т. ч. с Н.И. Зуевым и В.И. Тихоновым, внёс предложение фрахтовать иностранные суда в бербоут-чартер без иностранных экипажей).

С 1995 г. В.И. Факторович проживал в Гамбурге.

Имя В.И. Факторовича упоминается в книгах В. Конецкого «Последний рейс» и «ЭХО».

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЫЗГИН

родился 14 декабря 1913 г. в г. Киеве в семье рабочего; в 1919 г. потерял отца. В 1929 г. Николай окончил 7-летнюю школу, затем в 1931 г. – ФЗУ при заводе «Красный пахарь» и работал слесарем-инструментальщиком на заводе. В 1933–1936 гг. г. по путевке ОККСМ Брызгин обучался в ВМУ им. М.В. Фрунзе.

Великую Отечественную войну Н. Брызгин встретил старшиной 2-й статьи, старшим помощником на танкере «Майкоп».

Николай Яковлевич Брызгин награждён медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I ст.

Послевоенная биография капитана Николая Яковлевича Брызгина была неразрывно связана с Балтийским морским пароходством, он работал в Арктике и тропиках, занимался перегонами плавучих доков и сложными океанскими буксировками; много лет был капитаном-наставником пароходства.

Кандидат технических наук Н.Я. Брызгин – автор трудов: «Использование радиолокатора для предупреждения столкновений судов» (в соавт. с А.Ф. Мацюто, В.И. Факторовичем, 1962), «Рекомендации по использованию радиолокатора для предупреждения столкновений судов в море» (учебное пособие для курсантов Ленинградского высшего инженерного морского училища им. С.О. Макарова, 1964).

Имя Н.Я. Брызгина упоминается в книгах В. Конецкого «Вчерашние заботы» и «Последний рейс».

ЯКОВ БОРИСОВИЧ РАБИНОВИЧ

родился 27 (14) августа 1909 г. в Каховке. Отец Борис Абрамович был бухгалтером, мать Софья Самойловна – домохозяйкой. Яков окончил 1-й класс мужской гимназии, в 1923 г. с родителями и братом перебрался в Одессу, где окончил профшколу «Металл № 4 им. Л.Д.Троцкого», трудился рабочим. В 1929 г. Я. Рабинович стал слушателем курсов при Центральном институте труда (ЦИТ) в Москве, с января 1930 г. работал на авторемонтном заводе («АРЕМЗ»).

В мае 1931 г. по комсомольской путёвке Яков Рабинович поступил в Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (курсант подводного отдела) и был отправлен в плавание по Финскому заливу на шхуне «Учёба», затем – на у/к «Комсомолец».

В мае 1932 г. Я. Рабинович был принят в члены ВКП(б), через год стал секретарем парторганизации штурманской группы подводного отдела.

В период учебы Яков Рабинович проходил практику на подводных лодках («Пантера», «Д-2» [«Народоволец»], «А-4» [ЧФ]).

Службу Я.Б. Рабинович начинал на ПЛ «А-4» в сентябре 1934 г. в должности штурмана. С декабря 1935 г. по ноябрь 1936 г. учился на специальных курсах командного состава в Ленинграде, откуда уже лейтенантом вернулся на Чёрное море, где стал дивизионным штурманом.

10 июня 1937 г. лейтенант Рабинович был арестован «как троцкист» по доносу и осуждён по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР на 3 года; срок отбывал в исправительно-трудовых колониях Севастополя (№ 4) и Симферополя (№ 2). 10 июня 1940 г. был освобождён. В марте 1941 г. Рабинович устроиться в артель при чугунно-литейном заводе «Металлист», в начале июля 1941 г. был отправлен в 1-й флотский экипаж. В Кронштадте он получил назначение штурманом в дивизион охраны водного района (ОВР) в Лужскую губу (военно-морская база «Ручьи»).

В августе 1941 г. Рабинович стал штурманом отдельного дивизиона сторожевых кораблей ОВРа (через две недели – начальником штаба); в сентябре – декабре 1941 г. участвовал в 4-х походах на о. Ханко, за что ему было присвоено звание «капитан-лейтенант».

Зимой 1942 г. Я.Б. Рабинович в училище им. М.В. Фрунзе организовал курсы по повышению квалификации штурманов ОВРа. 2 февраля 1943 г. он был назначен флаг-штурманом ОВРа Кронштадтского морского оборонительного района, вскоре стал капитаном 3 ранга. 29 января 1944 г. – назначен флаг-штурманом ОВРа Таллинского морского оборонительного района, 21 октября – помощником флаг-штурмана КБФ.

31 марта 1945 г. в Таллине Военным советом КБФ с капитана 3 ранга Рабиновича Я.Б. была снята судимость.

Осенью 1946 г. Рабинович поступил на штурманское отделение гидрографического факультета ВМА кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова; с апреля 1947 г. – капитан 2 ранга.

В ноябре 1949 г. Я.Б. Рабинович стал старшим преподавателем кафедры навигации 1-го Балтийского военно-морского училища; летом следующего года был в Севастополе – руководил практикой курсантов.

30 октября 1950 г. Я.Б. Рабинович был назначен штурманом аварийно-спасательного отдела Северного флота, а 24 ноября вышел в море на спасательном судне «Хибины». Его, как опытного специалиста, привлекали к проводкам судов по западной части Севморпути (от Архангельска до Тикси); 28 февраля 1952 г. был назначен штурманом Экспедиции особого назначения (ЭОН-62).

2 марта 1954 г. Я.Б. Рабинович был назначен начальником военно-морской кафедры Мурманского высшего мореходного училища. В 1956 г. – капитан 1 ранга.

18 января 1961 г. Я.Б. Рабинович закончил службу в должности начальника учебной части, старшего преподавателя военно-морской кафедры; уволен из кадров ВМФ по болезни на основании закона «О новом значительном сокращении ВС СССР» от 15 января 1960 г.

Два последующих года Я.Б. Рабинович читал мореходную астрономию и девиацию в своем училище, а затем перебрался в Ленинград, где работал в ЦНИИ Морского флота заведующим редакционно-издательским сектором; одновременно некоторое время читал курс истории мореплавания в Ленинградском институте водного транспорта.

Яков Борисович Рабинович награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II и I ст., медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1965 г. Яков Борисович был избран председателем секции библиофилов Ленинграда: он собрал уникальную морскую библиотеку, насчитывавшую около 18 тысяч книг и журналов. В 1985 г. Я.Б. Рабинович стал почётным председателем секции библиофилов.

Свой путь коллекционера и библиографа Я.Б. Рабинович начал в 1930-е годы; собирательство подарило ему уникальные находки, и всю свою библиотеку, названную им «Русской морской библиотекой имени Александра Петровича Соколова (1817–1858)», Яков Борисович безвозмездно завещал Российской национальной библиотеке (она составляет отдельную коллекцию «Морская библиотека Рабиновича»).

Я.Б. Рабинович скончался 11 июня 1997 г., его прах развеян над просторами Балтийского моря.

Имя Якова Борисовича Рабиновича упоминается в книге В. Конецкого «Никто пути пройденного у нас не отберет».

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БЛИНОВ

родился 27 сентября (10 октября) 1902 г. в д. Линяково Никольского уезда Подосиновской волости Вологодской губернии (ныне – Кировская область).

Глава семьи Владимир Иванович Блинов (родился в 1872 г.) после военной службы (рядовой) стал ломовым извозчиком. К 1914 г. он уже имел в Петербурге своих лошадей, был купцом 2-й гильдии, стал выборным (гласный) в Городской Думе, попечителем церковного совета; к 1914–1915 гг. имел и дом (ныне 6-я Советская ул., д. № 32); к началу Первой мировой войны – состоял в купеческом Обществе взаимного кредита (член Правления); после Октябрьской революции – служащий Торгпромкредита, работал в различных организациях по строительству и транспорту. В марте 1942 г. Владимир Иванович был вывезен из блокадного Ленинграда в эвакуацию в Костромскую область на ст. Нея, где скончался в январе 1945 г. от склероза.

Мать С. Блинова – Зинаида Михайловна – умерла в 1924 г. на пятидесятом году жизни.

Сергей Блинов до 1914 г. учился в немецкой школе Св. Анны (Анненшуле), затем отец перевёл его в Единую трудовую школу (бывш. Петровское коммерческое училище Санкт‑Петербургского купеческого общества); после окончания школы он некоторое время работал при школьной столовой артельщиком. В 1917 г. отец увёз всю семью в д. Линяково, в Петроград вернулись в 1919 г. До 1923 г. Сергей Блинов работал чертёжником на строительстве гидроэлектростанции на р. Свирь (Свирьстрой), параллельно учился в Институте инженеров железнодорожного транспорта (ИИПС), но не окончил его из-за невозможности совмещать работу с учёбой. В 1923 г. работал кочегаром на железной дороге, с 1927 г. – машинистом.

В 1927 г. С. Блинов перешёл служить на суда Совторгфлота (машинист, механик на судах Ленинградского и Архангельского пароходств). С 1930 г. без отрыва от производства он окончил вечернее отделение Ленинградского морского техникума, получил диплом механика 3-го разряда; в 1933 г. окончил курсы повышения квалификации, после практики на судах получил диплом механика 2-го разряда на паровых судах и 3-го разряда на теплоходах; одновременно Блинов работал машинистом на речных пароходах, слесарем на заводе им. Ворошилова, старшим механиком на теплоходах Мурманского тралового флота, механиком завода им. Калинина в Ленинграде.

В 1934 г. С.В. Блинов был командирован флагманским механиком в Северное Гидрографическое Управление Севморпути на побережье Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых, где служил до конца 1938 г.

Вернувшись с Севера в 1938 г., С.В. Блинов пошёл трудиться в судоремонтные мастерские ЭПРОНа в Ленинграде, был бригадиром, а затем назначен строителем спасательного судна «Колывань», а после его строительства переведён наблюдающим за строительством спасательных кораблей «Нептун» и «Сатурн» на заводе им. А. Марти в Ленинграде.

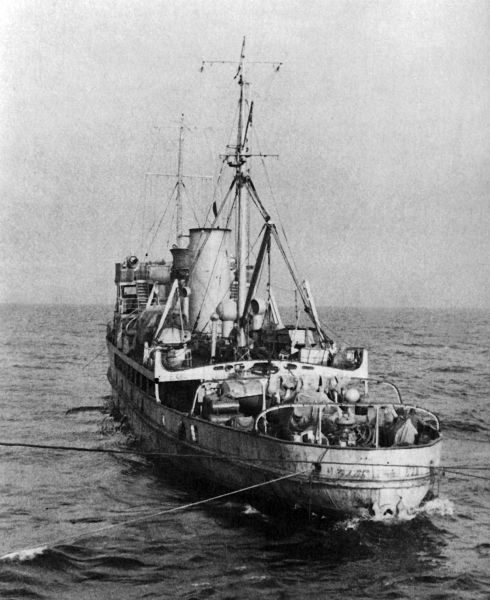

В 1939 г. С.В. Блинов был зачислен в кадры ВМФ, в звании воентехника, командир БЧ-5 на спасательном корабле «Нептун».

В начале Великой Отечественной войны С.В. Блинов участвовал в обеспечении эвакуации Таллина (август 1941 г.), эвакуации гарнизонов Ханко и Гогланда (ноябрь, декабрь 1941 г.).

«В июне 1941 года в Моонзундском канале был снят с мели и проведен в Таллин подорвавшийся на мине крейсер “М. Горький”, причем впервые в практике ЭПРОНа спасательным кораблем была применена подводная электрорезка по удалению подводных повреждений крейсера; лично т. БЛИНОВЫМ было проявлено максимум энергии, изобретательности для решения данного Командованием задания» (из «Наградного листа» командира БЧ-5 с/к «Нептун» ЭПРОНа КБФ воентехника 1 ранга Блинова С. В. 1942 г., февраль).

В 1942 г. Блинов был назначен командиром АСО (75 АСО) КБФ. В декабре 1943 г. он сдал отряд, оставаясь дублёром командира Отряда, занимался организацией судоподъёмных работ (Чудское озеро, Ильмень, Финский залив).

В 1944 г. С.В. Блинов был переведён на Северный флот заместителем начальника АСО Северного флота.

Во время Великой Отечественной войны С.В. Блинов принимал участие в различных операциях и работах по обеспечению боевых действий кораблей, по спасению судов, среди которых транспорты, миноносцы, подводные лодки.

В 1946 г. С.В. Блинов на Северном флота был принят в члены ВКП(б). В июле 1948 г. – назначен начальником Аварийно-спасательной службы СФ (приказ ГК № 0942 от 29 июля 1948 г.); капитан 2 ранга (12 февраля 1949 г.), капитан 1 ранга (26 декабря 1951 г.). С 22 февраля 1952 г. – начальник Управления АСС СФ.

В 1955 г. С.В. Блинов был уволен в запас по болезни.

Сергей Владимирович Блинов награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II и I ст., медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1927 г. С.В. Блинов женился на Вере Александровне Гинзбург. В 1929 г. родился сын Владимир. После смерти супруги в 1933 г., несмотря на два последующих брака Блинова, с воспитанием сына ему помогали отец и сестра.

У С.В. Блинова были младшие сёстры Мария и Екатерина, а также младший брат – Заслуженный артист Республики Борис Блинов (1909–1943) – он известен по роли Фурманова в фильме «Чапаев» (1934 г.); во время съёмок фильма «Жди меня» в Алма-Ате Б.В. Блинов скончался от тифа.

Сергей Владимирович Блинов скончался в Ленинграде 16 июля 1962 г., похоронен на Серафимовском кладбище.

Имя С.В. Блинова упоминается в книге В. Конецкого «Никто пути пройденного у нас не отберет».

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ ОТБЕРЕТ

(«Как я первый раз командовал кораблем»)

…Блинов мне нравился, и, кажется, я ему тоже. Сейчас вспоминаю, как он пришел ко мне в каюту, – капитан 1 ранга, аварийно-спасательный цезарь и падишах. И вот этот падишах заглянул в каюту к мальчишке-лейтенанту, чтобы поинтересоваться, как я себя чувствую в самостоятельной роли на корабле после училища и не слишком ли мне грустно.

Вроде бы мелочь, а не забывается.

Блинов сделал тогда замечание. Вернее, дал дружеский совет. Я был назначен на «Вайгач» временно – на один месяц, ибо вообще-то был утвержден на другой корабль, который находился в море на спасении. И потому в каюте, куда поселился, никакого уюта наводить не стал.

– Почему, лейтенант, у вас нет на столе фотографий? – спросил Блинов. – Где фото вашей девушки или если ее нет, то мамы?

Я объяснил, что нахожусь здесь временно.

А он объяснил мне, что моряк должен быть дома в любой каюте и на любом корабле, ибо каюта офицера – это не казарма, где люди отслуживают свой срок. И каюту следует обживать сразу, тем более что собрать в нужный момент чемодан – дело нехитрое.

И этому правилу я следовал потом неукоснительно.

Благодарим Екатерину Владимировну Гаврилову за

уточнения к биографии её прадеда С. В. Блинова.

Подготовлено Т. В. Акуловой-Конецкой

|

01.07.2025 новое22.06.2025 новое22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 06.06.2025 новое6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА КОНЕЦКОГО Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого