Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

02.03.2025

3 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Я рано начал читать и вскоре читал везде, всегда и все подряд. Привычка укрепилась в больницах, в которые я два-три раза в года отправлялся с хронической пневмонией и вычурной версией отита. Телевизоров там не было, компьютерные игры еще не придумали, подвижные забавы пресекались на корню, Пиковую даму после второго раза вызывать становилось неинтересно – приходилось читать, все, что найдешь. Своих Карлсонов и сборники сказок я прочитывал по три раза в первые же дни, а потом бродил по соседним палатам, клянча все подряд. Помнится, печальный полудокументальный роман «Земля, до востребования» про концлагерные мыкания советского разведчика Маневича я прочитал в киевской больнице, когда мне еще не исполнилось семи – с растущим недоумением, но тщательно. За пределами больничек и пионерлагерей, в которых приходилось трубить по две смены каждое лето, я тоже греб под себя книжки и журналы без разбора – всю фантастику и детективы, до которых мог дотянуться, почти весь детлит, включая журнальные публикации в «Пионере», «Костре» и «Уральском следопыте», а потом в «Юности» и «Авроре», и огромный случайный набор взрослых книг, от Пикуля с Адамовичем до Мопассана с Кортасаром. Классе в третьем соседка стуканула маме: «Смотрю из окна и чуть с инфарктом не падаю – дорога к дому, по ней «КамАЗы» и «К-700» грохочут туда-сюда, а по обочине ваш младшенький бредет носом в журнал, и на грузовики и грязищу ноль внимания». Мне устроили выволочку, а папа убрал детские книги, кроме предусмотренных школьной программой, на антресоли, которые заколотил гвоздями. Так что я довольно рано освоил гвоздодер с молотком. Примерно в то же время я открыл для себя автора, книги которого владели и более-менее управляли мною лет пятнадцать, а любимы до сих пор.

Свечка зажглась

Где-то в феврале 1980, кажется, года, сачкуя по случаю очередной пневмонии, я бродил в свитере по квартире и тоскливо оглядывал либо перепаханные, либо неинтересные полки. С отчаяния вытащил из-под стола пачку прошлогодних журналов «Пионер», принялся читать кусками что придется, и наткнулся на продолжение повести Владислава Крапивина «Колыбельная для брата». И пропал надолго, а может, и навсегда. В той пачке было, к счастью, еще одно продолжение, а также окончание. А первых двух номеров не было. И искал я их по макулатурам да библиотекам долгие полтора года. Начало третьего куска (про визит Женьки с доносом на гетмана-злодея Петру Евгеньевичу от Кочубея) уже запомнилось мне без малого дословно и почти не требовало прелюдий и пояснений, когда нашелся первый номер – а там трагические обстоятельства кражи кошелька. И счастие под той же оборванной обложкой. И новое счастье: отыскался второй номер – а там вся правда про зеленого павиана Джимми и строительство гафельного кеча «Капитан Грант». Хотя нет, не вся. Одного листа не хватало, что заставило меня придумать кучу версий абзаца, кончавшегося почему-то словами «А потом уже не смеялись». Не угадал, естественно. Тут надо пояснить, что сюжет повести построен на ЧП в передовой школе: кто-то из учеников украл кошелек практикантки. Обвиняют самого дерзкого, самый дерзкий, отругавшись и потихоньку отплакавшись, принимается искать подлинного вора, попутно находит цепочку несправедливостей, составленную из мелкого рэкета, тихого страха и общепринятых подлостей, — и выходит на священный бой. Владислав Крапивин был феноменом советского детлита и педагогики: не покидая Свердловска и обходясь почти без реверансов официальной идеологии, он подарил десяток ролевых моделей тысячам подростков, привил понимание собственного достоинства сотням тысяч, а миллионы просто обеспечил прекрасным чтением. Лучшие книги Крапивина можно изучать как пошаговые инструкции достойного существования в трудную минуту, и автор не всегда это скрывает, четко вбивая тезисы: «Самое трудное знаешь, что? Когда ты считаешь, что надо делать одно, а тебе говорят: делай другое. И говорят хором, говорят самые справедливые слова, и ты сам уже начинаешь думать: а ведь, наверно, они и в самом деле правы. Может случиться, что правы. Но если будет в тебе хоть капелька сомнения, если в самой-самой глубине души осталась крошка уверенности, что прав ты, а не они, делай по-своему. Не оправдывай себя чужими правильными словами.» Крапивин стал для меня надеждой, отрадой и смыслом, наполнявшим жизнь от очередной госпитализации до очередной выписки – или там от января до февраля, когда, ура-ура, придет второй номер «Пионера» с продолжением «Журавленка и молний». При этом лет пять, а то и семь свердловский командор был просто единственным светом в окошке и главным авторитетом. К сожалению или счастью, не поведенческим (то есть в паруса и шпаги я так и не ударился, хоть выучил все паруса и выпилил из оргалита шверт человеческого роста, безнадежно загромоздивший наш балкон на те самые пять-семь лет, а учителям хамил не по крапивинским выверенным лекалам, а в рамках собственных диковинных представлений, отшлифованных обстоятельствами места и времени). Но литературно-художественным – безусловно. «Колыбельную» и «Голубятню на желтой поляне» я перечитывал несколько раз в год. В журналах, конечно – книг-то было не достать.

Матрос Курва Ф. Ф. свою фамилию полностью оправдал

Виктор Конецкий смолоду был одним из лучших, умных и честнейших писателей – это легко и беспощадно доказывают, например, «Завтрашние заботы», короткая ранняя повесть о моряке, который встретил любовь, глупо промахнул мимо и отчаянно рванул обратно. Он был и остался обидно недооцененным и не слишком известным – несмотря на всенародную славу фильмов «Полосатый рейс» и «Тридцать три», к которым Конецкий писал сценарий. Лично меня оба фильма оставили равнодушным, так что я тоже мог остаться без такого нужного и важного – лично для меня – любимого писателя. Но повезло. Мне было лет одиннадцать, когда я, чтобы не уходить из очередного налета на букинистический отдел книжного магазина «Глобус» с пустыми руками, ухватил залистанный малоформатный сборник повестей и рассказов неизвестного мне автора. Просто повелся на морскую форму с фотки, кажется. Открывался сборник суровыми рассказами про блокаду, тыловой Ташкент и горюющего по своей давней трусости военного летчика. Рассказы читались легко, но здорово царапали, так что я книгу почти отложил – и тут началось: сперва ультрамачистско-геройский рассказ «Если позовет товарищ», а потом «Невезучий Альфонс» и несколько рассказов про Петю Ниточкина. Это был мгновенный нокаут. Мастер умного глума, нигде более советскому школьнику не встречавшегося, умел хладнокровно доводить до смеховой истерики читателей поопытней меня – так что я лег и больше не встал. Так, лежа, и выслеживал Конецкого где возможно.

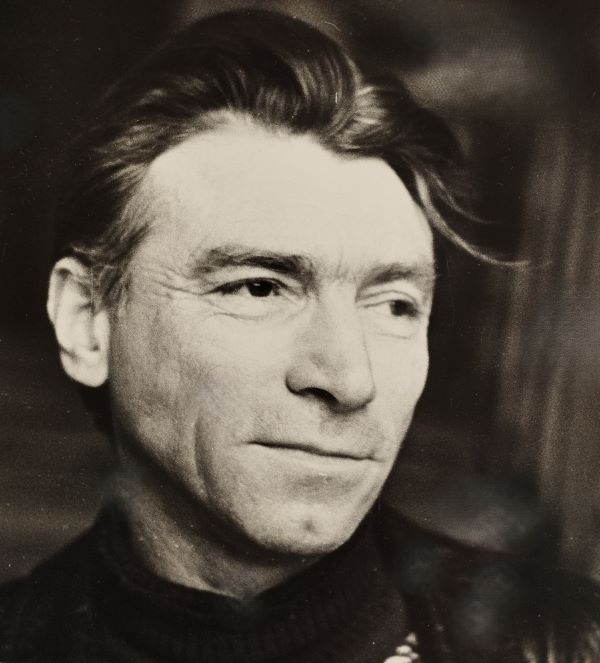

Виктор Конецкий.

Фото из семейного архива Конецких.

И выследил ведь немедленно – на родной полке, занятой «Библиотекой «Дружбы народов»», стоял зеленый том с двумя романами. Один из них, «Вчерашние заботы», я перечитывал раза три, а отдельные куски – раз десять. Потому что это ведь был один из самых ударных томов длиннющего романа-странствия, в который складывалось большинство книг, написанных Конецким в последнюю четверть его века. Формально роман состоял из почти что документальных путевых заметок штатного помощника капитана теплохода, идущего то Северным морским путем, то меж тропическими островами: один рейс – одна книга, день за днем дневниковые записи с точными датами, именами и названиями, тоннами угля, рыбы и гниющей картошки, беседами на мостике и скандалами в диспетчерской, ушлой матросней и скандальными буфетчицами. И всякий раз документальная основа, само собой, была тщательно перемешана, перетасована и перепридумана, чтобы ладнее принять сбалансированный прозаический кунштюк тончайшей выделки, совсем не похожий на кунштюк предыдущий. Каждый роман Конецкий писал в новом формате, переходя от драмы стареющих мужиков к плутовской мениппее, от цепочки литературоведческих этюдов к отчаянной публицистике. И щедро накидывал поверху новеллы убойной силы, чудовищно смешные и трогательные до слез. Про трусоватого морского волка, явившегося в Институт красоты сводить древние татуировки. Про особенности лечения женского радикулита в диком мужском коллективе. Или про выпавшую из поезда табельную винтовку, которую юному курсанту Вите Конецкому придется найти на таежном перегоне в течение одной ночи – иначе трибунал. Благодаря изощренности издателей многие повести и рассказы Конецкого представлены в моей библиотеке полудесятком экземпляров – это не считая выдирок из «Невы» и «Звезды», которые я изящно сшивал под единую обложку. И Аксенова я долго не любил в том числе и потому, что в затяжной и изящно расписанной обеими сторонами сваре с Конецким безоговорочно держал мазу за Виктора Викторовича. И буду держать, сколько получится.

И чтобы никто не ушел обиженным

Лет в двенадцать я узнал, что последние лет десять любимый Крапивин каждый год публикует новую повесть либо в московском «Пионере», либо в свердловском «Уральском следопыте», о существовании которого я не подозревал. Попытка немедленно выписать журнал провалилась – оказалось, что не вся Кама считается Уралом, и в городе Брежневе условно местные издания других регионов выписывать нельзя. К концу 1985 года правила смягчились, и журнал я выписал. Чтобы разочароваться, воспылать и открыть новый гештальт. Как раз Крапивиным тот год был небогат, зато обнаружилось, что в «УС» большое место занимает раздел фантастики. Тогда я, понятно, не знал, что скромный периферийный журнал и лично руководитель его отдела фантастики Виталий Бугров в самый разгар свирепого утаптывания качественной отечественной фантастики не только спас ее, но и умудрился укрепить и создать несколько формообразующих элементов, на которых авторы и читатели продержались пару десятилетий. Журнал, по сути, взял под свою крышу десятки разбросанных по стране клубов любителей фантастики, которые в те годы уже положено было громить и разоблачать. Он печатал сильных авторов, он затеял первый в стране фестиваль фантастики «Аэлита», и он проводил грандиозные ежегодные викторины – несколько десятков вопросов, ради ответа на которые следует сперва найти, а потом прочесать сотни томов; приз – книжка с автографом. Естественно, я немедленно принял в викторине участие. Естественно, с нулевым результатом. Что не помешало мне вписываться в конкурс и на следующий год, и годом позже. Попутно я собирал старые номера «Следопыта», из которых любовно выдирал не только художественные тексты, но и прежние конкурсы с ответами. Удовольствие от их чтения было сопоставимым, если не большим. Я так ничего и не выиграл, но вошел во вкус и нахватался имен. Наиболее часто употреблявшимся именем было «братья Стругацкие». Для составителей и участников викторины пара «фантасты – Стругацкие» была такой же неразрывной парой, как «партия – Ленин» или «поэт – Пушкин». А я не то что ни строчки из них не читал – даже книжки ни единой не видел. Ай-яй, подумал я. Непорядок. Сейчас исправим. Книги Стругацких я искал года три. Их не было нигде – ни дома, ни у знакомых, ни в библиотеках. Город, в котором я вырос, строился во второй половине 70-х – начале 80-х, в этот же период, понятно, формировались библиотечные фонды. И именно в это время Стругацких практически не издавали. В 15 один из одноклассников вдруг привез от бабушки и подарил мне знаменитый «перевертыш»: с одной стороны повесть «Стажеры», с другой – «Второе нашествие марсиан». Подарил не от избытка щедрости, просто книга была совсем убитой, а ему не слишком понравилась. Меня, честно говоря, «Второе нашествие» тоже не торкнуло – молодой был, глупый – а вот «Стажеры» зашли как надо. Потом запрет на авторов вдруг растворился, и «Детлит» издал в «рамочке» «Библиотеки приключений и научной фантастики» сборник «Стажеры» с четырьмя повестями. Зеленый томик появился и у меня – и вот это оказалось попадание в сердце и любовь навсегда. Стругацкие впрямь оказались необходимой парой, и не только к фантастике, но и к читательским представлениям об умном развлечении, прекрасном слоге, многослойном сюжете и приключении духа как достойном продолжении приключений тела. Эти три писателя и четыре человека сделали меня как читателя и, очевидно, как писателя тоже. Но, как ни странно, самую любимую мною книгу написали не они. Написал ее Владимир Богомолов.

Бабулька приехала

«Момент истины» я прочитал лет в тринадцать. Прочитал с некоторым недоумением, как и положено подростку, воткнувшемуся не просто во взрослый, а в абсолютно непривычный, тяжелый и не слишком дружелюбный текст. Слишком много героев и малохудожественных вставок, в том числе скучных документов с дотошным перечислением фронтов, единиц техники и трех граммов изюма, которые следует выдавать в пайке личного состава вместо пяти граммов сахара, слишком тягучая интрига, слишком много рассуждений, топтаний на месте, выпуклых противокозелков и неразжеванных объяснениями кусков какой-то чужой подлинности. А потом – р-раз, и взрыв лютой невероятной крутизны – стрельба по-македонски, экстренное потрошение, «Бабулька приехала!» Недельная пайка эндорфина за раз. Я выхватил ее раз и другой, перечитывая только последнюю часть – и постепенно от обиды «С какой стати такое счастье стартует лишь на трехсотой странице?» вырос до серьезного поиска ответа на тот же вопрос. А пока искал, обнаружил, что и скучное вроде бы начало отличался неимоверным сюжетным и повествовательным драйвом. Что вполне массовожанровую историю об охоте на шпионско-диверсионную группировку, способную сорвать неожиданное наступление Красной Армии, можно рассказать так, чтобы она безоговорочно относилась к «большой» литературе. Что Богомолов первым и чуть ли не единственным показал, как один человек или маленькая группа может успешно противостоять действиям «сильнейшего государства», в то время как свое сильнейшее государство то и дело пытается все испортить. И что ответ на мучивший меня вопрос прост и замысловат: без завязки и развития нет кульминации, не погрешишь – не покаешься, третья шоколадная конфета подряд вкуса уже не имеет и так далее. Для читающего подростка такие открытия, тем более сделанные самостоятельно, были заметным достижением. Отчасти с этим, наверное, связана любовь к книге, которая помогла с открытием. Но в основном все-таки любовь объясняется тем, что «Момент истины» грандиозен без дураков. Пойду перечитаю.

Источник: Идиатуллин Ш. Ш. «Только детские книги читать…» :

материалы заочного круглого стола. – Дружба народов. – 2018. – № 11.

Шамиль Идиатуллин – один из самых заметных отечественных писателей, лауреат многих литературных премий, в т. ч. дважды лауреат премии «Большая книга»

(за книги «Город Брежнев» [2017] и «Бывшая Ленина» [2020]).

|

01.07.2025 новое22.06.2025 новое22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 06.06.2025 новое6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА КОНЕЦКОГО Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого