Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

16.06.2024

О ПРОЗЕ ВИКТОРА КОНЕЦКОГО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Иерей МИХАИЛ ТАГАНОВ

ЧЕРТЫ ХРИСТИАНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

В ПРОЗЕ В. В. КОНЕЦКОГО

К 95-летию со дня рождения

писателя-моряка В. В. Конецкого

Настоящая статья никоим образом не претендует на полноту литературоведческого исследования – скорее это текстуально оформленная, почтительная дань благодарности любимому писателю. Виктор Конецкий – известный писатель-маринист, эссеист, киносценарист и художник, признанный и любимый по сей день многими нашими современниками. Он ушел в мир иной в 2002 году, но, в отличие от многих сугубо советских авторов, его книги продолжают переиздаваться, теперь большинство из них выложено и в электронном формате. Они имеют своего читателя и спрос на книжном рынке. Его изучают литературоведы, о нем по-прежнему говорят литературные критики. Конецкий остается явлением современной русской литературы.

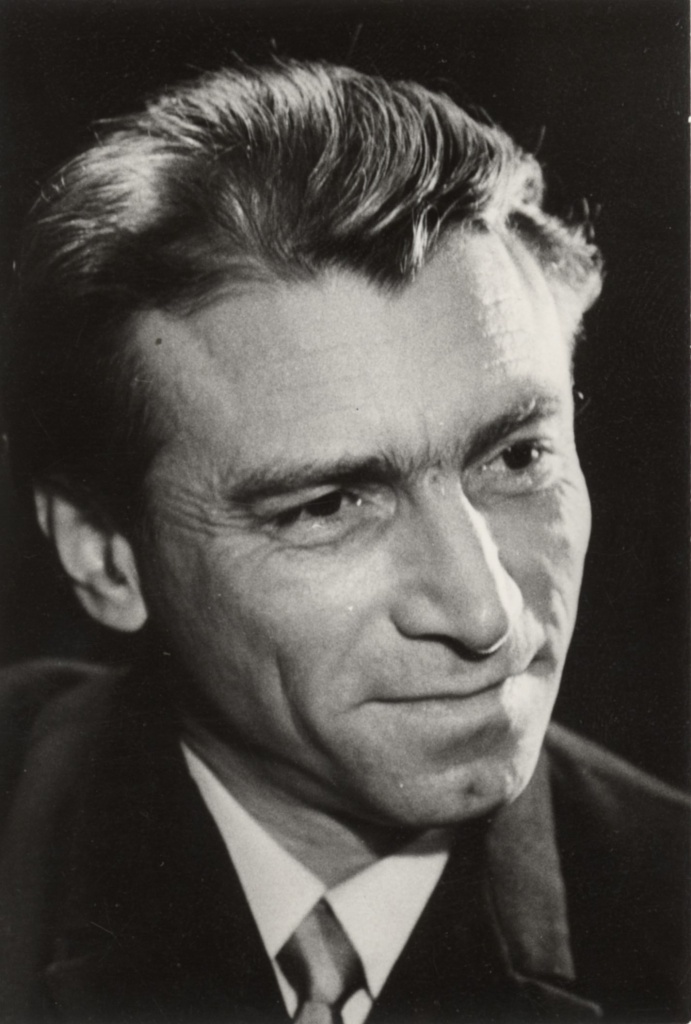

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ КОНЕЦКИЙ

Фото предоставлено Государственным литературным музеем (ГЛМ).

С прозой Виктора Конецкого я познакомился много лет назад, в школьной юности, когда мне в руки попала книга его морских рассказов, изданная специально «для старшего школьного возраста». Там были описаны приключения, подвиги, тяжелый труд и очень обаятельные люди. Книга мне понравилась.

Второй раз я вернулся к творчеству писателя много позже, будучи воцерковленным молодым человеком, размышляющим о будущем служении Церкви. И тут тексты Виктора Викторовича открылись мне совершенно неожиданной стороной. Как гласит поговорка, «рыбак рыбака видит издалека»… За чтением мне вдруг стало понятно, что этот писатель, несомненно, верующий человек. Я читал его произведения и, выражаясь современным компьютерным жаргоном, «считывал» многочисленные маркеры, смысловые указатели, расставленные в разных местах и красноречиво об том свидетельствующие. Хотя В.В.Конецкий не оставил нам никакого литературно-миссионерского манифеста, подобно своему земляку А. Пантелееву [в мемуарах под названием «Верую!»], который недвусмысленно свидетельствовал бы о его православии, но по прочтении его книг, тем не менее, остается устойчивое впечатление, что автор жил и писал в какой-то очень значимой и близкой для него христианской парадигме.

Готовясь к написанию данной статьи, я попытался осуществить давно мною задуманный анализ и найти в книгах Конецкого те самые свидетельства веры и какие-нибудь отсылки к христианской культуре в целом. Для этой цели я вначале взял в библиотеке двухтомник его сочинений [1983 г.] и стал отмечать характерные места маленькими цветными закладками. Но скоро мне пришлось прекратить это занятие, так как оба тома целиком покрылись моими закладками и стали напоминать яркий осенний букет. В случае Конецкого, как я теперь уверен, можно говорить не просто о вере, но и о довольно-таки целостном христианском мировоззрении. Найти его существенные черты, проиллюстрировать их, связать воедино – на мой взгляд, вполне достойная исследовательская задача. <…>

Если мы собираемся говорить о христианском мировоззрении писателя, то где нам искать его истоки? Они есть. Здесь не обойтись без длинной цитаты. Слово вдове писателя, Татьяне Акуловой-Конецкой:

«Виктор Викторович родился и воспитывался в глубоко религиозной семье, где вера составляла сокровенную основу внутренней жизни. Крестила его тетя Зика в Никольском соборе в 1934 году, когда Вике было 5 лет. На память об этом таинстве крестная подарила ему Толгскую икону Божией Матери, написав на обороте: „Благословляю тебя, родной сынок Викуся, на всю жизнь“. Наказ тети Зики Виктор Викторович выполнил, сохранил икону и веру в Господа, которая проявлялась в его неподкупной честности, в совестливости, хотя церковным человеком он не был…

Любовь Дмитриевна – матушка Виктора Викторовича, которую он очень почитал, была верующим человеком. Она сохранила портрет великой княгини Елизаветы Федоровны и Виктор Викторович никогда его не прятал ни от кого. Во время блокады Любовь Дмитриевна водила Витю с братом Олегом на службы в Николо-Богоявленский морской собор, а потом они шли на Смоленское кладбище, на могилу бабушки. Представьте, в блокаду дистрофики преодолевали такую дальнюю дорогу! Виктор Викторович завещал похоронить себя на Смоленском кладбище рядом с бабушкой в память о том, как любовь в те страшные годы помогла преодолеть смерть.

Когда Виктор уходил в свое первое плавание, мама зашила ему в китель медальон-ладанку святителя Николая Чудотворца. Когда он, после службы на Северном флоте стал плавать на торговых и научных судах, образок занял свое место среди семейных икон. Уже после смерти мужа я передала ладанку в Центральный Военно-морской музей.

Виктор Викторович любил не всуе вспомнить народную мудрость: „Кто в море не бывал, тот Бога не знавал“. Иконы в доме висели всегда, и при матери, и после. Семейной иконой у нас считается Тихвинский образ Божией Матери. Дед Виктора Викторовича по материнской линии происходил из тихвинских мещан. Этот семейный образ был передан его бабушкой Марией Павловной в Николо-Богоявленский морской собор. Среди наших семейных икон образ Казанской Божией Матери, который семья сохранила через все революции и войны» (из интервью: «Ваши книги помогли мне жить...». 29.07.2016).

Этот образ несколько раз упоминается в отдельных рассказах писателя и в воспоминаниях о нем. Знавшие мать писателя его друзья говорят, что «Любовь Дмитриевна ригористически верила в Бога…», и научила сына «любить Бога, но интимно, глубоко, верно, как у старообрядцев» (И. Кузьмичев).

Анализировать прозу Виктора Конецкого оказалось довольно трудно. Здесь мало помогают закладки. <…> Но все же любопытно взглянуть на некоторых характерных примерах, как эта личная вера выражалась в художественных произведениях писателя. Главный герой его зрелых рассказов, новелл, романов – это человек на мостике, «на мосту», штурман или капитан корабля. Что он видит, о чем он думает во время своих долгих вахт, какие чувства его посещают?..

Например, по ходу очередного путешествия по русскому Северу рассказчик видит маяк на каменному мысу; но это становится для него поводом невзначай пересказать читателям историю расположенного вблизи Свято-Николаевского монастыря и преподобных Адриана Ондрусовского и Киприана. (кн. «Соленый лед», гл. «Мосты и речки»). Он профессионально балагурит о штурманских талантах библейского Ноя – ведь если бы тот «распорол бы себе днище … и мы бы так и остались без зверей на веки вечные» (там же, гл. «Поплыли»). На стоянке в столице Уругвая его внимание привлекает книжный магазин, а в нем – «История христианства в нескольких томах, внешний вид церковно-академический, простые переплеты с золотым тиснением» (кн. «Морские сны»). Жена капитана английского судна «Элизабет» в момент аварии и спасения русскими моряками с парохода «Колгуев» молится Пресвятой Богородице и желает русским спасателям помощи Божией на море («Новогодний рассказ»).

Минуя остров Святой Елены, он пускается в рассуждения о христианском отшельничестве с интересными параллелями: «Плавающие люди немного отшельники… Быть может, потому их так волнуют одинокие острова над океаном. Большинство таких островов имеют в названии „святой“ или „святая“. У первопроходцев возникало в душах восторженное и религиозное чувство, когда из волн – всегда неожиданно – показывался одинокий остров» («Морские сны», гл. «Вокруг да около Святой Елены»). Хотя исторически это было не совсем так (новооткрытые земли чаще всего называли просто по церковному календарю), но мысль автора откликается в сердце читателя… Стоя на вахте вблизи берегов Африки, рассказчик вспоминает не что-нибудь, а спиричуэлс африканского композитора Сонтонга – «Снизойди к нам, снизойди, Святой Дух. Господи, благослови нас, детей Твоих»… («Морские сны»).

И совсем уж удивительным для своего времени, для эпохи главлита и всесильной идеологической редакции, кажется его увлеченный пересказ книги пророка Ионы – впрочем, даже не пересказ, огромная, на целую страницу, цитата из Библии о злоключениях пророка во чреве кита! И тут же следует подробный рассказ о невероятном случае молодого китобоя Джеймса Бартли, члена экипажа шхуны «Star of the Seas», имевшем место в 1891 году при охоте на кашалота: юноша повторил участь библейского пророка и после нескольких часов в желудке кита был извлечен из огромного животного без сознания, но живым. Вся эта повесть запротоколирована у Конецкого в таких деталях, с названиями и ссылками, что нам чувствуется здесь радость христианского апологета: было – значит, возможно! Но тогда и с пророком – возможно!.. («Банальная курортная история»).

В пейзажных зарисовках еще вполне советской по своему антуражу прозы Конецкого немаловажное место занимает изображение креста, столь дорогое для каждого христианина. Конецкий знал ему цену. Пылающий золоченый крест на куполе Исаакиевского собора – это желанный символ близкого и дорогого дома. Моряки советского судна в Индийском океане, высаживаясь на остров Рафаэль, находят на нем колонию прокаженных. В центре небольшой деревушки лепрозория, белеет каменный крест. Все дальнейшее действие, связанное со спасением моряков с тонущего судна «Аргус», так или иначе, возвращается к этому кресту, словно не может без него обойтись, именно около него организуется спасательная экспедиция. («SOS в Индийском океане»). Кресты у Конецкого нередко встречаются в городском и сельском пейзаже, на далеких морских берегах, в речи его героев… Автор отмечает даже отсутствие крестов там, где они должны быть – это купола собора на Набережной лейтенанта Шмидта, «лишенные крестов, и потому кургузые, незаконченные, тупые» («Набережная лейтенанта Шмидта»).

Белоснежный крест из двух лесных просек из рассказа «Над белым перекрестком» оказывается огромным надгробием командира эскадрильи капитана Катуна, чью солдатскую могилу ищет и находит его боевой товарищ, немолодой полковник Хобров.

Внимательный читатель заметит, что количество библейских отсылок, аллюзий, христианских имен и названий в прозе Виктора Конецкого просто огромно. Остается только гадать, как его книги в разные годы проходили сквозь «игольные уши» советской цензуры. Вероятно, автору помогала его характерная ироническая интонация, иногда – стилистика устного флотского рассказа, «травли», балагурства. «Вроде бы простецкая морская тема позволяла писать подробно и правдиво, получая «добро» цензуры, которая могла списывать нелицеприятную правду его прозы на специфику не очень понятной морской жизни» (из воспоминаний Бориса Блинова «Вахту сдал Конецкий»).

Но при всем том Виктора Конецкого очень трудно, просто язык не поворачивается, назвать советским писателем. Сам этот канонический образ «советского писателя», известный старшему поколению со школьных времен, просто трещит по швам, если ненадолго примерить к нему личность писателя-мариниста. И тому есть много причин, хотя сам Виктор Викторович с достоинством носил в кармане членский билет Союза писателей СССР и вдобавок бывал официальным корреспондентом центральных советских газет.

В.В. Конецкий умер в 2002 году. Одиннадцать лет его зрелой писательской жизни, подведения литературных и жизненных итогов, безусловного признания пришлись на нелегкие постсоветские годы. В эти годы к Конецкому пришло долгожданное признание его творчества военными моряками, командованием ВМФ, он был отмечен флотскими наградами. Популярная интернет-энциклопедия Википедия именует Конецкого советским и российским писателем.

Необычно здесь, в сравнении с «каноном», и происхождение писателя из глубоко верующей, интеллигентной петербургской семьи, его христианское воспитание, которого по разным причинам многие советские писатели были лишены.

Следующий этап жизни писателя как будто укладывается в упомянутый канон: блокадное детство, военно-морское училище в Ленинграде, служба в ВМФ, вступление и членство в КПСС, русский и советский патриотизм автора. Возможно, Конецкий и отдавал какую-то дань идеологическим установкам своего времени, но его зрелая проза, как мне представляется, начисто этого лишена. <…>

Еще глубже ломает этот «канон» советского писателя многолетняя работа Виктора Викторовича в гражданском морском флоте. В чрезвычайно закрытом советском обществе 1940–1970-х гг., где для выезда за границу рядовым гражданам нужно было проходить унизительные «инструктажи» и «выездные комиссии», сатирически воспетые Высоцким, моряки, наряду с дипломатами и журналистами-международниками, были привилегированным сословием. Международный паспорт моряка, судовая роль, служебный билет на международный авиарейс – в советское время это были слагаемые совершенно иной, иностранной, «кинематографической» жизни, недоступной обычным людям. Но Конецкий и его герои живут в ней годами, успевая даже несколько утомиться «заграницей», часто скучают по родине и по дому. В то время как некоторые реальные моряки использовали эти возможности для утоления собственных страстей и наживы, автор и его герой-рассказчик пользуются ими, в первую очередь, для философских обобщений, самообразования, расширения собственного кругозора. Герой Конецкого – человек большого мира. Его мысли, заботы и тревоги соразмерны этому…

Кстати, сам этот кругозор, эта постоянная работа мысли, фонтанирующая, мало с чем сравнимая эрудиция автора – еще одна черта его не-советскости. В его морской прозе то и дело мелькают Конрад и Мелвилл, Толстой, Гоголь и Диккенс, Айвазовский и Тернер, Маркс и Гегель, пилот-одиночка Чичестер, мореплаватель-одиночка Ален Бомбар и Жак-Ив Кусто, Экзюпери и французский гастроном Бриллья-Саварен, Беллинсгаузен и Крузенштерн, географы, первооткрыватели, путешественники, и даже папа Пий XII со своей энцикликой – впрочем, это уже в письме к матери в ноябре 1952 года... Цитаты из книг, названия картин, шедевров искусства… Просто перечислить все упомянутые Конецким исторические персоналии – это отдельная и довольно сложная задача.

Но из одних разрозненных упоминаний, религиозной лексики и символов христианское мировоззрение не выстраивается. В нем должна, пусть минимально, присутствовать и догматическая, и нравственная основа. Христианин немыслим без представления о Боге, о личности Его воплощенного Сына, без нравственных категорий, основанных на заповедях Божиих. Здесь мы сможем кое-что понять, если всмотримся внимательнее в главного героя Конецкого, героя-рассказчика, который почти всегда говорит от первого лица. Немного скажем и об излюбленном жанре писателя.

Виктор Конецкий достиг большой литературной славы в начале 1970-х годов (как киносценарист и начинающий прозаик он стал известен еще раньше), когда найденный им язык и стилистика стали заметны на фоне талантливых писателей «оттепели».

«…Стали появляться его повести-странствия. Своеобразная и новая форма повествования, в которой шаг за шагом очень подробно, с выписками из лоций и вахтенных журналов досконально описывался рейс. Против ожидания, такая форма письма приобрела вдруг многочисленных читателей не только среди моряков, но и среди интеллигенции. На западе основоположниками такого стиля были Трумен Капоте, Норман Мейлер. Он утвердился под названием „новый журнализм“. Но у нас В. В. был едва ли не единственным представителем такого направления. Для этого нужна была сила, смелость и уверенность в своем таланте» (Б. Блинов). <…>

Не столь многочисленные «сухопутные» рассказы Конецкого тоже автобиографичны, привязаны к событиям военного детства, юности, личной жизни. Когда он оказывается вне этого материала, и пишет, например, небольшой рассказ о Чехове и его театральных постановках («Две осени»), где сюжет развивается в совсем другом времени и обстоятельствах – В. Конецкий подбирает слова и выражения, старается не выбиться из контекста, становится чрезвычайно осторожен, не похож на себя. Несомненно, стихия капитана Конецкого – море. Связь автора (и рассказчика), по словам Б. Блинова «с морем настолько тесна, органична и проникновенна, что убери из его рассказов море и как писатель В. В. исчезнет… Море – это его единственная жизнь, нераздельная, во всем объеме и полноте».

В море герой Конецкого полностью свободен и предоставлен сам себе, своей мысли. Корабль отдает швартовы, рвет всякие связи с берегом, штурман выходит на мостик, «берет солнце»… Именно взглядом с капитанского мостика определяются для него разнообразные явления жизни на берегу и на корабле. Свои морские рассказы и повести автор многократно редактировал, тасовал, менял названия и имена героев, по-новому соединял разные части собственных новелл, менял их последовательность. В завершающем периоде творчества Конецкого из них возникает единое произведение, огромное, многостилевое, многоплановое, почти бессюжетное, и этим странно напоминающее океан. Сам автор определяет свой жанр как «роман-странствие». Даже такому литературному произведению нужно название – но, вероятно, в той же степени, как оно нужно самому морю, или кораблю. Как известно, название корабля иной раз меняют, а прежнее – закрашивают... Одна из новелл Конецкого прямо так честно и называется: «Опять название не придумывается»… Во многих отношениях Конецкий является модернистом и реформатором своего жанра.

Важная черта героя Конецкого, человека на капитанском мостике – он одинок. Одинок наедине с морем и Вселенной, одинок он и в собственной жизни – у него нет семьи (сам Конецкий женился очень поздно, в зрелом возрасте). Это одиночество чувствуют друзья автора, литературоведы и критики. Виктор Конецкий и сам «был абсолютно одинок, притом, что вокруг толпились люди. В свое одиночество он допускал свою маму, Бога и своих героев…» – вспоминает подруга семьи Конецких Бэла Рыбалко. <…>

Разумеется, Океан и Человек являются главными героями этого романа. Но не только они. Можно обнаружить еще двух. В первую очередь, это высшее начало, что находится над ними, которое человек угадывает в своем морском одиночестве. Мысль о Боге вновь и вновь навевает автору морская стихия. Это высшее начало ощущается в авторских монологах-размышлениях во время долгих ночных вахт, в его отсылках к разнообразным литературным и даже религиозным текстам. Стоя на мостике и всматриваясь в ночную полярную (или тропическую) морскую тьму, автор, подобно античным философам, вступает в мысленные диалоги с самыми разнообразными персонажами, даже с самим Посейдоном... Иногда рассказчик возносит своеобразные «молитвы» ко Господу – вначале они имеют ернический, лукавый вид, но с каждым новым обращением к Богу здесь нарастают искренность и боль, со дна души поднимаются мучительные воспоминания, эти молитвы (уже без кавычек) становятся все более мятежными, страдальческими, гневными, напоминающими воззвания библейского праведного Иова.

Вот яркий пример из повести «Путевые портреты с морским пейзажем». Для наглядности я позволил себе разделить все эти обращения красной строкой…

«Господи, прости нам низкую музыкальную культуру!

Ведь ты никогда не спал в кубрике, где спят в два этажа еще двести шестнадцатилетних, и ты не маршировал в баню в три часа ночи сквозь спящий город.

Господи, ты накормил ораву пятью хлебами, но смог бы ты разделить кусок хозяйственного мыла на роту при помощи одной суровой нитки?

Господи, смог бы ты прикурить махорочную закрутку, наслюнявив ее конец и замыкая через слюни трехфазовый переменный ток?

Господи, хлеб и вино — тело и кровь твое, но тебе ведь и в голову не могло прийти, что вместо хлеба можно питаться лепешками из кофейной гущи и вымоченной горчицы.

Господи, я не знаю, сколько часов умирал ты на кресте под безжалостным солнцем в облаке зеленых мух, но если ты думаешь, что умирать от голода и вшей в промерзшем тряпье, валяясь рядом с трупом любимой тети, веселее, то прости, но я не смогу согласиться с тобой.

Господи, я не кощунствую! Раны от гвоздей гноились и воняли, и смрадно дышали рядом с тобой распятые разбойники, но знаешь ли ты, что такое, когда газы исходят у тебя изо рта, потому что столярный клей застрял в кишках?

Господи, ты исцелял прокаженных, хотя и терпеть не мог демонстрировать свои чудодейственные возможности; но сердце твое не выдерживало зрелища чужих мучений и ты облегчал свое сердце, исцелив больных и наладив быт заблудших, но приходилось ли тебе видеть старуху, выкинутую на снег из теплушки, ибо она ходила под себя и от нее несло такой вонью и заразой, что сотня других бедолаг вышвырнула ее под насыпь…»

Казалось бы, страшные и богоборческие слова. Но верующего читателя Конецкого не оставляет ощущение живого диалога: здесь молча присутствует то бесконечно живое Лицо, к которому они обращены. Господь слышит эти мятежные слова, любит их автора, сострадает ему...

И еще одно действующее лицо есть в романе-странствии. Это команда. Живая, часто противоречивая общность человеческих личностей, с общей целью, общей жизнью и общим нелегким трудом.

У Конецкого герой редко остается один, без команды, как в повести «Если позовет товарищ», действие которой, кстати сказать, в основном происходит на берегу. Но со времен эпохи Великих географических открытий море покорялось не одиночкам, а сплоченному человеческому коллективу. Именно он интересует Конецкого больше всего остального. Автору любопытно, как вливаются в этот коллектив совершенно посторонние, но близкие по духу люди («Сценаристы и режиссеры в море»), как, по тем или иным причинам, люди выпадают из него («Наш кок Вася»), и что эта общность меняет в человеческой личности. Здесь Конецкий удивительно смыкается с древнейшим, евангельским представлением о Церкви как о корабле Спасения, о той галилейской апостольской лодке, где кормчий – Иисус Христос, а каждый христианин, в своем историческом времени – член команды таинственного Корабля. Находясь на борту, добросовестно исполняя свою работу, невозможно остаться прежним – тебя неизбежно меняет и само путешествие, и общение с твоими спутниками.

Именно через представление о команде, коллективе, большой или малой человеческой общности у Конецкого яснее всего раскрывается христианское понимание греха. Грех у писателя редко настигает человека в одиночестве. Грех конкретного человека – а чаще всего это подлость, малодушие, низость, попрание совести – обязательно затрагивает, ложится тяжким бременем на всех окружающих его людей, будь то любящая пара, семья, воинское подразделение или команда корабля. От греха одного страдают все. Уже герои самого первого рассказа Конецкого «Сквозняк», подростки, братья Кузнецовы, оказываются перед серьезным нравственным выбором: вместе с мальчишками их ленинградского дома им предстоит участие в битве за честь девочки, большой справедливой драке. Но мать, угадав их намерения, не пускает драчунов на улицу и запирает их в комнате. «Теперь мы для всех будем предателями», думает вслух старший брат. Но их неожиданно выпускает из плена старичок-сосед, который слышал всю эту коллизию через тонкую стену-перегородку…

Полковника Хоброва («Над белым перекрестком») больная совесть вновь и вновь влечет к месту гибели его командира, отмеченному перекрестком лесных просек. В начале Отечественной войны над этими просеками разыгрался неравный воздушный бой, из которого Хобров по трусости самовольно вышел, тем самым обрекая своего ведущего и командира на скорую гибель. Пройдя через гауптвахту, трибунал и дисциплинарный батальон, будучи давно прощен командованием и однополчанами, Хобров, тем не менее, не прощает сам себя. Сидя у заснеженной могилы, он беседует с командиром, как с живым.

В повести «Морские портреты с пейзажем» клубок греховных взаимоотношений между людьми приводит к гибели самого молодого и чистого героя, матроса Саши Кудрявцева, о характере которого мы на протяжении этого долгого повествования-плавания узнаем много прекрасных и трогательных вещей. Советское судно возвращается с грузом из далекого трансатлантического рейса домой. На борту воцарилась довольно тягостная обстановка: капитан изменяет жене с одной из корабельных женщин, молодые матросы томятся от лени, плетутся интриги, нарастает напряжение. Судно попадает в шторм, и радист получает сигнал бедствия от горящего где-то далеко испанского корабля. Не имея возможности реально ему помочь, капитан решает воспользоваться случаем и немного оздоровить моральную обстановку на своем корабле. Для этого он формирует спасательную партию для тушения пожара, куда отбирают самых молодых и физически крепких матросов. Их начинают тренировать, но тут Кудрявцев неожиданно отказывается от участия в спасении – впоследствии окажется, что он сделал это ради своего друга, матроса Варгина, который очень хотел похвастаться подвигом перед своей невестой. Случайный пассажир на судне, социолог Шалапин, бросает Кудрявцеву упрек в трусости. Но вскоре оказывается, что команде нет нужды искать нравственного оздоровления в «липовой» спасательной операции, когда от них требуются смелость и героизм на своем собственном судне. В огромном темном трюме корабля от качки сошли с креплений контейнеры с листовым металлом, и это грозит большой бедой. Рассказчик, сам не зная почему, в это время вспоминает Крест и Голгофу... Саша Кудрявцев первым вызывается помочь в этом трудном и опасном деле – и срывается с трапа в щель между контейнерами. На подходе к родному порту герои обсуждают сложившуюся ситуацию. С одной стороны, произошел обычный несчастный случай. А с другой, все чувствуют себя косвенно виновными в гибели юноши. Все, кроме социолога, который ощущает себя в этой ситуации отстраненным исследователем человеческого коллектива, и за это неприятие своей вины удостаивается общего презрения…

Капитан Ямкин говорит, что это он виноват в смерти Саши. «Я теперь точно понимаю, как люди в монастырь уходят, грехи замаливать…»

Но рядом с грехом еще ярче видна добродетель – эту мысль мы встречаем еще у апостола Павла. Тихая жертвенность Саши Кудрявцева роднит его еще с одним персонажем Конецкого – Мишей «Альфонсом» Кобылкиным, однокурсником автора и хроническим неудачником, еще в стенах военного училища мечтавшим «взойти на Голгофу» и пострадать за человечество («Невезучий Альфонс»). Все его жертвенные попытки неизменно приводят к трагикомическим и даже фарсовым ситуациям, пока он не находит себя в скромной флотской работе и нелегкой, даже мученической семейной жизни. Встретившись с ним много лет спустя, рассказчик понимает, что Альфонсу удалось осуществить свою мечту…

Трагикомический герой новеллы «Квазидурак Елпидифор Пескарев» (1978), третий помощник капитана на зверобойной шхуне «Тюлень», мучается из-за своего происхождения: его отец «был первым активистом общества безбожников на Псковщине и знаменитым верхолазом, специалистом по сбрасыванию колоколов с колоколен. В 1929 году Фаддей сорвался с очередной колокольни вместе с очередным вечевым колоколом. Спас отчаянно воинствующего безбожника большой куст бесхозной бузины. Жена Фаддея в этот момент была беременна на седьмом месяце и от страха и переживаний за мужа досрочно родила двойню. Чудом спасшийся счастливый отец недоношенную дочь назвал Бузиной, а недоношенного наследника – Электроном…» Глупейшее имя настолько отравляет жизнь моряка, что ему, при одобрении команды, однажды помогает пожилой капитан шхуны, бывший соловецкий монах по прозвищу Старец. Он записывает в вахтенный журнал сведения о перекрещивании Электрона в Елпидифора, с указанием точного места и времени. Рассказ написан в 1978 году! И вот этот сюжетный ход, надо себе его представить – бывший соловецкий монах оказывается благодетелем сына завзятого безбожника! По прибытии в порт Электрон Пескарев тайком от команды бежит в загс с выпиской из вахтенного журнала и официально меняет документы. Впрочем, даже древнее христианское имя, в переводе означающее «приносящий надежду», не спасает от какого-то не то рока, не то проклятия, тяготеющего над Пескаревым: по ходу повествования он попадает впросак из-за своей неутолимой жадности, оказывается носителем самой убогой, мелочной, фарисейской, мещанской психологии, глубоко чуждой окружающим его труженикам моря. Его фамилия одновременно «морская» и – и щедринская, говорящая. Странное хобби Пескарева во время долгого плавания – ловить тараканов и казнить их на миниатюрных виселицах из спичек. Этим своим занятием, вероятно, он подсознательно напоминает автору-рассказчику бесчинства фашистов на русской земле – самое худшее и античеловеческое, что бытует в художественном мире Конецкого. Все остальное, в той или иной мере, его герой готов людям простить – и прощает. Хотя Елпидифор-Электрон и не причиняет людям явного зла, этот герой, в глазах автора, потерян для команды и для Океана (да он и не любит его); он оказывается одним из немногих отрицательных персонажей Конецкого. Писатель эзоповым языком предлагает нам необычную для советского времени сатиру на поколение воинствующих безбожников и их духовное потомство (хочется сказать – отродье)...

Рассказчик – главный герой Конецкого – достаточно суров с теми, кто не имеет в душе хотя бы минимального запаса христианской культуры. Для них у него всегда наготове язвительное, колкое словцо. Вот характерный пример из главы «SOS в Индийском океане». Рассказчик, штурман-судоводитель, наставляет молодого коллегу с потерпевшего крушение судна:

«– Слушай меня внимательно, – сказал я. – На „Короленко“ вы будете чапать до дома около месяца. За это время ты должен выучить устройство своего буксира, его маневренные элементы, аварийные расписания, обязанности по тревогам всех членов твоей аварийной партии, правила применения РЛС, действия вахтенного штурмана при открытии неожиданной опасности прямо по курсу и Устав. И знать все это как „Отче наш“, ясно?

– Что такое „Отче наш“? — спросил мой коллега…»

Насколько суров Конецкий к откровенным невеждам и воинствующим безбожникам, настолько же глубокую и искреннюю симпатию у него вызывают люди верующие, имеющие за плечами значимую биографию, а иногда и путь христианского исповедничества.

Помимо поморского капитана по прозвищу Старец, одна из нежно любимых героинь Конецкого – повар Мария Ефимовна Норкина, под разными именами присутствующая в разных новеллах «романа-странствия».

«Нам сразу стало ясно, что Мария Ефимовна происходит из интеллигентной семьи. И действительно, на Дальнем Востоке даже есть мыс, названный в честь ее деда – знаменитого адмирала-гидрографа царских времен. Во времена революции семейство развалилось и маленькая Ефимовна выпала из него в Новоладожский женский монастырь. Оттуда ее выудили чекисты, и она попала в детскую колонию – знаменитое Болшево. Кровь деда привела ее к морю…» Здесь в одном абзаце мы видим важную отсылку к судьбам репрессированных дворян и духовенства…

Обязательно надо упомянуть особую для В. Конецкого тему – тему смерти. Причем не только смерти, но и ее преодоления – а это уже чисто религиозный дискурс. Слишком рано и ужасающе близко юный Витя познакомился с ней во время блокады. Вновь слово вдове писателя:

«То, что религия – способ существования русского народа, Виктор Викторович ощутил с детства. Самое страшное его воспоминание отражено в романе „Кто смотрит на облака“. Это моя самая любимая книга из его произведений. Мне кажется, что в русской литературе мало таких пронзительных слов о блокаде.

В основу главы „Тамара“ легли воспоминания его блокадного детства. В один из дней января 1942 года мама велела Вите, как наиболее сносно держащемуся на ногах, проведать тетю Матюню и тетю Зику, сказав, что, наверное, одна из них умерла. Когда Витя поднялся в обледенелую квартиру тетушек, он увидел, что крестная тетя Зика и в самом деле мертва. У ее кровати лежала восковая свеча и записка: „Когда я умру, зажгите мою венчальную свечу“. Витя был потрясен, что тетя Зинаида сберегла свечу как самое дорогое, хотя воск можно было съесть…»

Тетушка Матильда была еще жива, но примерзла к креслу и в предсмертном бреду не узнала племянника, приняв его за Ангела. Она принялась благодарить мальчика, казавшегося ей Вестником Неба, за посланные Богом страдания: «Он специально послал мне эти муки за грехи мои и теперь ждет меня в Царствии Своем». Слова Матюни ошеломили Виктора и навсегда врезались в сердце. Это переживание стало важнейшим переживанием его жизни и отразилось на его отношении к вопросу веры.

Смерть в дни блокады была настолько обыденной и страшной, что сам Конецкий и люди его поколения чудом сохранили душевное, психическое здоровье. Писатель и в своих произведениях, и в письмах неоднократно вспоминал, как их, подростков, вместе с пенсионерами (больше было некому) посылали разбирать горы трупов, сложенных зимой в разных углах города и нуждающихся в захоронении… В личных рассказах писателя, по воспоминаниям друзей, звучали и худшие подробности: такие, как ужас блокадного людоедства….

Именно в виду смерти, чужой или собственной, восстанавливаются или проясняются отношения старых флотских друзей, вновь обнаруживаются смысл и цель жизни («Если позовет товарищ»). Иногда тема смерти звучит в произведениях автора философски-умиротворенно, например, когда автор случайно оказывается на старинном кладбище и размышляет о судьбах давно похороненных здесь людей («В Донском монастыре»). Но иногда она прорывается сквозь завесу повседневности целым сгустком болезненных и трудноразрешимых вопросов, как в мистическом рассказе «Чертовщина».

…Рассказчик едет в Москву по делам, но еще в поезде его охватывает полоса невезения, которая начинается с порванных брюк и заканчивается тем, что ему приходится задержаться в городе еще на один день и негде переночевать. Его принимает на ночлег знакомая семья, но место для него находится только в пустующей квартире старушки-матери. Старушка оказывается патологоанатомом со странным увлечением: она коллекционирует волосы и посмертные маски препарированных ею знаменитых людей. Одна из этих масок принадлежит некоему ученому Андрею Дмитриевичу и она лежит прямо посреди стола в гостиной. В этой инфернальной обстановке, поглядывая на маску, разглядывая черты лица усопшего, думая о нем, рассказчик ложится спать, но посреди ночи в ужасе просыпается от звонка в дверь. В квартиру входит неизвестно откуда взявшаяся вдова ученого, чтобы увидеть посмертную маску своего мужа – она знала, что эта маска существует и долго ее искала… В ночном разговоре посетительницы с автором выясняется, что и она, и ее муж, занимались странной наукой – танатологией, изучали смерть человека во всех ее проявлениях. Причем всю жизнь они стояли на совершенно разных идейных позициях: она, как материалист, считала, что из человеческой жизни нужно изъять страх смерти, забыть о ней, свести ее к неизбежной физиологической необходимости. А муж, сын священника («попович», по ее выражению), полагал, что вся культура смерти и особенно предсмертные страдания подготавливают сознание человека к какому-то совершенно новому, качественно иному существованию, которое заложено в нас «высшими существами». В страхе смерти Андрей Дмитриевич видел «единственную опору человеческой совести»… В это время автор видит некие черты умирания и в лице собеседницы и вновь вспоминает свою собственную встречу со смертью в годы блокады.

Простившись с мужем – в лице его посмертной маски, – посетительница столь же таинственно исчезает. Прощание супругов, в присутствии автора-свидетеля, словно подводит окончательный итог их давнему спору. С ее уходом рассказчик вновь возвращается к шутливо-ироничному тону, разряжая возникшее напряжение и оставляя финал открытым для дальнейших размышлений читателя.

Пожалуй, самое массово известное произведение В.В. Конецкого – это ранняя повесть «Путь к причалу», экранизированная по его же сценарию Г. Данелия и И.Таланкиным. В основу этой повести были положены события из жизни самого автора, его впечатления в период службы на Северном флоте в качестве штурмана спасательного корабля. Главный герой повести боцман Росомаха имел реального прототипа, с которым автор служил и с ним вместе попал в кораблекрушение. Фабула повести проста и драматична. Спасательный корабль через штормовое море буксирует на слом старое, пришедшее в негодность, обездвиженное судно. На нем, для поддержания управляемости и плавучести, находится небольшая команда во главе с боцманом. Неожиданно капитан спасателя получает сигнал бедствия от корабля, которому грозит оказаться на рифах – у него отказали двигатели. Вместе с буксируемым судном спасатель не успевает к месту катастрофы, снять с него людей во время шторма он тоже не может, поэтому перед капитаном встает нравственный выбор: обрубить буксир и бросить на произвол судьбы своих людей на мертвом списанном судне, или отказаться от спасательной операции. Капитан ждет решения от боцмана, для которого это тоже не так просто: он, старый холостяк, только что получил известие, что на берегу у него есть сын. В его бродяжьей жизни наконец-то появился смысл, ему впервые хочется на берег. Тем не менее, он соглашается – и, единственный из всей команды, умирает от травмы во время кораблекрушения. Всех остальных удается спасти. Умирающему Росомахе «все чудился перед глазами свет. Такой яркий, будто все маяки, и створы, и буи, и бакены, какие только он видел в жизни, светили теперь ему». В советской литературе 1950-х годов только так и можно было сказать читателю о преодолении смерти, дать ему живое ощущение вечной жизни, которую заслужил боцман своим подвигом самопожертвования.

Подмечая религиозную подоплеку в поступках людей, Конецкий, тем не менее, был противником всякой экзальтации, «набожности», и наделял своим мнением некоторых героев. Такова молодая военная вдова Анна из одноименного рассказа.

«Мать Анны часто говорила ей: „Перестань убиваться. Ты еще молодая, красивая. Выходи замуж. Сыну отец нужен. Хоть о нем подумай. Нельзя же одним горем всю жизнь жить…“ Анна молчала. По вечерам мать долго молилась за перегородкой, всхлипывала. Потом Анна слышала, как она много раз подряд целует иконку: бэп, бэп, бэп… Анне было противно все это. Особенно быстрые и частые: бэп, бэп. Чтобы сдерживаться и не крикнуть матери что-нибудь злое, она закусывала пальцы, и на них оставались от зубов следы – синие мелкие черточки» («Анна»).

По словам вдовы писателя, «в последние годы, когда к человеку приходит осознание скоротечности жизни, Виктор Викторович стал серьезно задумываться над вопросами религии, над противоречиями жизни и веры». Ему претили внешняя обрядность, показное благочестие. «Батюшки, встречавшиеся на светских раутах, вызывали у него раздражение, так же как чиновные мужи, лобызавшие руку Патриарха под стрекот телекамер». На исходе советской эпохи он предрек, что «Церковь вернется в нашу жизнь, беда в том, что в душе пусто, да и у Церкви тоже кадровый вопрос…»

Судя по воспоминаниям близких и друзей, в личной жизни Виктор Викторович тоже был далек от показного благочестия, от всякого фарисейства. К нему совсем не подходит образ кроткого праведника и учителя нравственности. Близкие и знакомые о нем вспоминают как о человеке страстном, часто конфликтном и задиристом, заядлом курильщике, любителе крепкого словца и крепких напитков… В этом смысле он был самым настоящим моряком. И все же, парадоксально, в его прозе прослеживается вполне целостное христианское мировоззрение, где есть уверенность в бытии Живого Бога, знание учения Его Воплощенного Сына, признание основных догматических истин христианства, вера в вечную жизнь, воздаяние; почитание святых. Его личной добродетелью были любовь к Богу и к людям, правдолюбие и безукоризненная честность во всем. Как сказал незадолго до смерти сам писатель, «море, океан требуют правды. Если в море я буду врать, то погибну сам и погублю людей, свою команду. Стихия не прощает лжи».

Чем же было для него такое мировоззрение, сформированное еще в семейном кругу и выстраданное годами профессиональной и творческой жизни? Рискну предположить, что оно было для Конецкого системой координат, своего рода лоцией, штурманской картой, истинность которой не оспаривается. Это та данность, с которой мы призваны сверять свою жизнь. Прокладывать по ней свой курс, двигаться к промыслительной цели…

На личность и творчество писателя можно смотреть с разных точек зрения. Надеюсь, что среди них вполне уместна и представленная мною здесь. Упокой, Господи, душу раба Своего Виктора! Пусть его вечная жизнь будет наполнена горним светом и общением с Тобой.

2019 –2024

Печатается с сокращениями.

ОБ АВТОРЕ:

Иерей Михаил Викторович Таганов – кандидат богословия.

Много лет преподавал в Православном Свято-Тихоновском университете в

Москве. Ныне – настоятель Никитского храма в д. Кабаново Орехово-Зуевский района Московской области (храму более 130 лет). Член Императорского Православного Палестинского общества.

СИЛА ВЕРЫ

17 мая в Смольном соборе открылась выставка икон от XV до начала XX веков из частных собраний – «Великого Царя воинство». Главная идея выставки – прославление воинов, сражавшихся за свою родину.

На выставке до 23 июня можно увидеть уникальные иконы святых воинов и князей, в т.ч. таких как мученики Евгений, Евграф, Виктор, Евдоким и князь Игорь Черниговский, – их писали редко, по особому заказу людей, желающих иметь образы своих одноимённых святых.

Нам неизвестно, с чем было связано написание одного из образов – воина мученика Виктора, – интересно то, что в начале XX века он был заказан Петром Павловичем Киткиным, выдающимся учёным, изобретателем в области морского минного дела.

Мученик Виктор.

Дерево, левкас, смешанная техника. 1916 год.

П.П. Киткин (1877–1954) – выпускник Морского кадетского корпуса; службу начинал на Черноморском флоте. Участник Русско-японской войны и обороны Порт-Артура; получил тяжёлое осколочное ранение в голову (страдал частичной потерей слуха).

Во время Первой мировой войны капитан I ранга П.П. Киткин за мужество, мастерство и отвагу, проявленные в период боевых действий на Балтике при проведении тральных работ, при установке минных заграждений, был награждён орденом Св. Владимира III степени с мечами, Георгиевским оружием «За храбрость», французским орденом Почётного легиона; произведён в контр-адмиралы.

С 1918-го П.П. Киткин на службе в РККФ. Занимался наукой и преподавательской деятельностью. Участник Великой Отечественной войны на Балтике, контр-адмирал, орденоносец. Все дни блокады находился в Ленинграде, как учёный активно работал по усовершенствованию минно-трального оружия и методов его использования.

(Минные защитники П.П. Киткина можно увидеть в музее подводного флота им. А.И.Маринеско, ЦВММ, Морском музее Эстонии в Таллине.)

Дворянский род Киткиных оставил заметный след в военной истории России. Дед Петра Павловича, Алексей Ювенальевич Киткин, офицером Гренадерского лейб-гвардии полка отличился в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813–1814 гг.; в 1832 г. был назначен смотрителем зданий Главного Адмиралтейства. Четверо его сыновей окончили в Петербурге Морской кадетский корпус.

Отец Петра Павловича, Павел Алексеевич Киткин, дослужился до контр-адмирала. Из десяти его детей два сына – Александр и Пётр – продолжили морскую военную династию и тоже стали контр-адмиралами, сын Павел служил офицером Пограничной стражи, младший сын Алексей стал военным инженером.

Пётр Павлович Киткин рядом с орденами Великой Отечественной войны всегда носил на груди и офицерский знак участника обороны Порт-Артура – серебряный крест с мечами, и не утратил веры в Господа.

|

01.07.2025 новое22.06.2025 новое22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 06.06.2025 новое6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА КОНЕЦКОГО Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого