Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

14.06.2024

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЕЛЕНА ГУШАНСКАЯ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В отношении к литературному наследию советского времени сложился уже навязший в зубах принцип отмены – отмены и уничижения предыдущего исторического этапа литературного развития. Когда-то вульгарный социологизм вытеснял на обочину классическую литературу, внушая современникам, что «писатель есть выразитель интересов своего класса», и поэтому не может постичь как всю значимость борьбы пролетариата против угнетателей.

Сейчас для некоторых такой же непреложной истиной стало деление на литературу «подцензурную» и «неподцензурную», «возвращенную», что представляет собой – теорию, не менее сектантскую. Потому что литература не бывает подцензурной или неподцензурной. Она бывает только Литературой или Не-литературой, т.е. не искусством. Ее собственное развитие не зависит от внешнего управления или вмешательства. Внешнее вмешательство создает лишь препоны в процессе воссоединения с читателем: «подцензурная» формирует культурное пространство своего времени, а неподцензурная («возвращенная») приходит к читателю с опозданием, уже историей литературы. Сама же цензура есть не более, чем забор, возведенный в Лесу. Забор внеположен Лесу, Лес живет сам по себе. Вспомним Битова, много занимавшегося философией естественного мира: Лес – это цельный живой организм и колоссальное скрытое под покровом почвы, подземное единство. Так и с литературой – что-то на поверхности почвы, что-то скрыто внутри – но процесс существования и жизнеобеспечения, т.е. творческий процесс, един.

Куда более, чем на подцензурную и неподцензурную, литература делилась и делится на московскую и ленинградскую: «Еще чего, гитара! / Засученный рукав / Любезная отрава. / Засунь ее за шкаф. / Пускай на ней играет / Григорьев по ночам, / Как это подобает / Разгульным москвичам. // Дымок от папиросы, / Да ветреный канал, / Чтоб наши злые слезы / Никто не увидал» (А. Кушнер). Дело не в ущемленной имперской гордости каждой из столиц, а в реально существовавших и органикой всего художественного наследия обусловленных различиях.

Культурное пространство Ленинграда 1960–80-х годов было грандиозным по яркости творческих личностей, его создававших, по благородству нравственных и изяществу эстетических позиций.

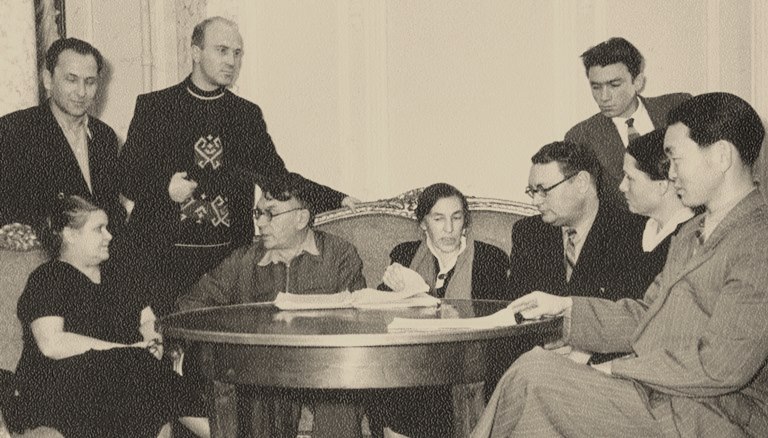

На Всесоюзном семинаре молодых прозаиков Северо-Запада СССР.

На фото: слева за столом – В. Ф. Панова, П. Л. Далецкий.

Стоят – Юрий Казаков (второй слева), Виктор Конецкий. 1957 год.

Уровень тогдашней ленинградской литературы это Бродский и Кушнер, каждый из которых по отдельности мог составить гордость своей эпохи. Это Битов. Это приписанные к юношеской фантастике братья Стругацкие, единственные в своем роде писатели-философы и социальные аналитик. Это трагически недовоплощенные Рид Грачев и Олег Базунов.

Помимо внутренней литературной общности всех их объединяет еще «самостоянье», которое дает Город. Петербург – город, со всех сторон окруженный Ленинградом (С. Лурье), тем не менее, все еще оставался имперской столицей. Пятьдесят лет не такой уж большой срок, чтобы до конца искоренить «апломб», осанку, воспитанность, глубинную бытовую культура, впитанную «из воздуха», а не от сословной принадлежности. В семьях каждого из них, независимо от того, преподавала ли родительница в консерватории или служила в жилконторе, существование в поле культуры, открытость искусству и, более того, потребность в искусстве были естественным качеством бытия.

И еще одно.

Матушка Конецкого, Любовь Дмитриевна, провела предвоенный сезон (1913–1914) в мимансе дягилевской труппы, где подружилась с Ольгой Хохловой, впоследствии женой Пабло Пикассо и персонажем одного из лучших женских портретов ХХ века. Внучка Пикассо считала, что они с братом выжили (хотя брат потом все-таки покончил собой) только благодаря «русскому аристократизму» бабушки. Художник в домашнем кругу был исчадием ада. Так вот этот «русский аристократизм» был присущ всем этим семьям. Благодаря ему и выжили, и сохранили сыновей в войну и блокаду… И «домашний деспотизм» по сравнению со всем этим – детские игрушки.

Но вернемся к литературе.

В Москве (В. Аксенов и иже с ним) фантасмагоризировали действительность («Затоваренная бочкотара»), в Ленинграде работали с душевным переживанием отдельного человека, «копались» в нем, считали именно его основополагающим и структурирующим началом и личности как таковой, и творчества как такового. Душевное переживание поднимали над бытом, видя в нем поиски смысла жизни. Писали о том, что определяло духовную жизнь героя, помнящего о звездном небе над головой, и через душевную жизнь героя выстраивали свою карту звездного неба.

У Битова в «Пушкинском Доме» есть совсем проходной, крошечный эпизод. Герой возвращается домой издалека, а жена, женщина-жизнь, сразу чувствует: что-то произошло, и не командировочная интрижка, а что-то сдвинулось в душевном устройстве героя. И ведь, действительно, сдвинулось. Он столкнулся с Поэзией, со стихами, которые писал какой-то не то юродивый, не то полупьяный парнишка – Ленечка (прообразом которого был Сергей Чудаков), а волна потрясения докатилась до жены.

Поэтому-то и писали по одному роману в десять лет и бодались все с той же цензурой и тайно передавали рукописи заграницу, зная, что невзгод случится больше, чем славы. И это были романы, а не тексты. Несчастье современной литературы не в падении профессионализма, а в падении нравственности, в том, что душевное непотребство стало нормой… А когда книжки пекут по штуке в квартал из прокисшей подболтки на перекаленном жиру, то их и читают так же, потому что писание и чтение – взаимный обмен сущностями.

К той плеяде ленинградских писателей 1960–1980-х годов принадлежит и Виктор Конецкий (1929–2002). Относится он, на наш взгляд, к особой разновидности писателей – к тем, для кого органична власть интонации, для кого она определяюща, к тем, для которых она – камертон писания.

Писательство в принципе есть человеческая личность, адекватно выраженная в слове. Но для некоторых интонация – наиболее важная мировоззренческая черта, наиболее важная часть собственного творческого мира, – это, если можно так выразиться, писатели-интонационники. Определение, несколько корявое и далеко от привычных дефиниции теории литературы, но мы сейчас не о теории литературы, а о ее практике.

Для одних прозаиков важны сюжет, интрига, характер, способ изображения мира или возможность выпустить своих внутренних демонов, а для других более всего важно свое интонационное присутствие в разговоре с читателем. Интонация – как сказано у Даля «ударение голосом», то есть автору важно сохранить и передать свое личное «я» этим самым «ударением голосом».

«Интонационник» испытывает неодолимую жажду адресата, стремление поделиться с ним своими чувствами и эмоциями, то есть сделать это своим голосом. Ведь писательство и есть жажда быть услышанным, надежда на то, что где-то, найдутся души, которые «зарезонируют в унисон» с пишущим (А.Ухтомский). Такова природа лирики в первую очередь, а интонационник прежде всего – лирик. Разумеется, проникновенная индивидуальная направленность повествования незримо присутствовала в воздухе той эпохи и узнаваемо обозначилась в середине 1960-х как противовес или противопоставление литературе крупно масштабированных событий и возникла как попытка отстоять внутренний мир индивидуальности, его значимость, его смысл.

Писатели-интонационники часто проявляются в преддверии или в процессе смены эпох, когда возникает предощущение чего-то нового, носящегося в воздухе, а чего именно еще трудно понять и отрефлектировать.

Предшественником Конецкого в этом ряду был Паустовский, продолжателем – Довлатов.

Паустовский, начал публиковаться с конца 1910-х, принялся за романы и повести в середине 1930-х, но время его настало как раз к началу 1960-х. Когда он оказался особенно интонационно близким новому времени. Его интонация несла в себе утверждение того, что невысказанная печаль, туманное утро, слабый запах старинных духов, долетевшие из тьмы звуки рояля, поэтические строки могут значить в жизни человека ничуть не меньше, чем конфликт общественного долга и личного эгоизма, что никак, разумеется, не отменяло его значимости.

Паустовский оказался неким провозвестником отмененного прошлого, средостением между ними и современностью, мостком между его чувствительной практикой и суровой практикой настоящего, мостком между прежними романтическими временами, возвращать которые было еще рано, но почву к их возвращению готовить – в самый раз. Как это удавалось Паустовскому – бог весть, но ведь удавалось.

Все, что можно сказать о нем сейчас, это не темы, сюжеты, герои и жанры, а – оригинальный голос. О чем шла речь в его повестях и рассказах? Да, неважно, о чем. Вспомнить какой-нибудь сюжет Паустовского трудно, разве что «Корзину с еловыми шишками», вариацию гриновских «Алых парусов», а вот ощущение романтической свежести, литературного флера, душевной мягкости создавали незабываемое послевкусие.

Думается, что и Зощенко в начале-середине 1930-х был именно интонационником. Он воплотил и передал – безо всякого сатирического нажима – интонацию человека, обустраивающего в новом, перевернутом мире свою крошечную житейскую нишу и с ужасом обнаруживающего ее призрачность, зыбкость и ненадежность… Вот и заговоришь тут первобытным, диким языком обывателя.

И Довлатов пришел к читателю, когда настало время перемен, когда родные читатели Довлатова, оказались в состоянии эмигрантов как по мановению палочки, не пересекая океан, без малейших на то собственных усилий. Довлатовская интонация – интонация человека, которому никак не вписаться, интонация отстранения, изумления перед напором «здравого смысла», смешанные с иронией и жалостью, что попало в самую точку, в сердцевину душевного состояния людей 1990-х.

Писателей-интонационников объединяет одна важная черта – романтизм и присущая ему моральная чистота и несгибаемость: «Романтическая настроенность, – писал Паустовский (за что его укоряли критики. – Е. Г.), – не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. <…> В романтике заключена облагораживающая сила». Главное, что здесь предъявлено: «облагораживающая сила» – в высшей степени свойственна и Конецкому. «Все романтики – в чем-то наивные и хорошие люди» – так определил свое к этому отношение сам Конецкий.

Обращение к читателю напрямую, стремление держать его не событиями или виражами интриги, а устанавливать связь с ним исключительно своим «голосом» – отличительная черта прозы Конецкого. Это потребность неизменного, почти чувственного контакта с читателем вызывала и вызывает такое же почти чувственное ответное движение. Здесь систему ценностей рождает не сюжет, а интонация, именно она создает систему координат, в которой формируются и сюжетика, и персонажи.

Читательская любовь пришла к Конецкому в конце 1960-х, когда барометр общественной жизни отчетливо повернулся на «пасмурно», но ощущение недавних легких теплых дней еще оставалось. Эту внутреннюю расслабленность и беззаботность, уже подтачиваемую со всех сторон временем Конецкий остро почувствовал и передал.

Отсюда проистекает и все остальное: и легкая, разговорная, напоминающая устные «байки» манера повествования, искренняя до донышка и даже слегка кокетливая этой своей душевной раскрытостью авторская позиция, ставящая читателя-собеседника близко-близко и доверительно-доверительно. Это, кстати, отметила и Вера Панова, слегка пожурив молодого тогда автора: «Вы сильнее всего там, где не стараетесь быть обаятельным, то есть не кокетничаете». Но и толика кокетства при такой манере повествования к лицу – понятная легкая слабость сближает больше, чем безупречность.

Юрий Казаков и Виктор Конецкий. Начало 1960-х годов.

В 1970-х и даже 1980-х, когда, собственно, принялась расползаться в культуре апология духовного непотребства и жлобства, эта доминирующая черта Конецкого, воспринималась как само собой разумеющееся, естественное качество творческого сознания, а сегодня воспринимается как луч света в темном царстве. Сюжеты и персонажи Конецкого ориентированы не просто на хороший, счастливый конец, но на самый благородный исход событий. Вот этой чудесной человеческой «санта-барбары» сегодня не хватает остро как витаминов в Певеке.

Все в книгах Конецкого, происходит в море, на корабле, сам автор – капитан дальнего плаванья (или штурман – в зависимости от тогдашнего его положения во флотской иерархии). Кажется, что Конецкого полюбили за то, что бросается в глаза, – за притягательность материала, за морскую фактуру. Но сегодня эта составляющая, не то чтобы потускнела, но видится иначе. И дело не в том, что странствия по миру сделались вопросом кошелька, а в том, что эта самая морская фактура у Конецкого – не главное.

Для Конецкого море – основополагающая, но не сущностная часть его художественного мира. Морская пейзажистка его красочна, лирична, всегда оригинальная, хотя бы потому, что видит автор.

Когда Конецкий начинал писать, он ничем другим кроме морской своей профессии не владел, ничего другого просто не знал. И ранние его рассказы о сухопутных проблемах и людях, это отчетливо показывают.

Не оставаться в плену морской тематики советовали ему многие. От Юрия Казакова, еще в 1959 году уговаривавшем Конецкого полностью отдаться литературе: «Зачем же тебе опять море? Зачем бросать кровное дело? Пусть море сниться тебе, как мне музыка. <…> Брось думать о море, думай о рассказах», до Солженицына, который в ответ на получение книги «Кто смотрит на облака» писал: «Хотел бы отвратить Вас от морской темы… <…> десятилетиями в нашей литературе (с начала 30-х) темы морская, полярная и авиационная были красочными амплуа для писателей, не желающих показывать общественную жизнь». Да и критики, кто по прозорливей, замечали, что «шум в фановом контуре судна» для автора важнее шума моря.

Морская экзотика Конецкого «работает» на самые что ни на есть актуальные нравственные темы и болевые точки общественной жизни.

Конечно, такого количества уголков Земли и Океана, такого множества географических названий, такого полного погружения в проблемы корабельной жизни: судовождения, погрузочно-разгрузочных работ, швартовки, авральных ситуаций, взаимоотношений на судне между членами экипажа не встретишь больше ни у кого. Все это описано с таким знанием дела, что несколько даже выматывает читателя. Надо ли говорить, что у Конецкого совсем нет снобизма путешественника, т. е. снобизма человека, который видел, слышал, осязал, обонял то, чего другим недоступно… К тому же он не устает повторять, что жизнь на берегу – гораздо драматичнее и труднее, чем в море: «в любом нашем порту труднее и нервнее работа, нежели в любых льдах и штормах».

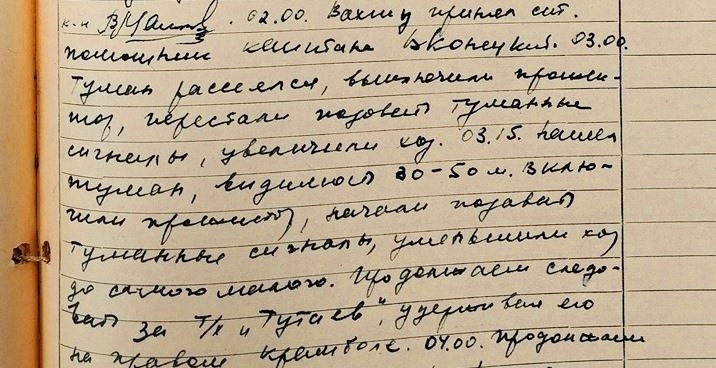

«02.00. Вахту принял ст. помощник капитана В. Конецкий».

Фрагмент вахтенного журнала СРТ-760.

Баренцево море. Август 1964 г.

У Конецкого проникновенно ощущение океана как стихии, некоторые пейзажные описания и переживания просто завораживают. Но море для Конецкого – не романтика. В море он работает, работает тяжело и ответственно, он – работник, а не путешественник. Более того, ему доставляет удовольствие, при любом удобном случае, всюду, где можно, пнуть эту пресловутую «романтику», поставить ей на вид что угодно земное: «Нас тянет в огромные пространства вод не потому, что мы водолюбивые существа. <…> Мы любим не воду, а ощущение свободы, которое дарят моря».

Морские сюжеты Конецкого не о приключениях (хотя приключений у его героев – хоть отбавляй), а о характерах, о взаимоотношениях, максимально, иногда даже преувеличенно житейских, как в коммунальной квартире, где находишься в процессе постоянного взаимодействия с кем-то: «Попробуйте избежать склок в квартире, если на кухне у единственной плиты день изо дня толкаются Спиро, Фомич, Ушастик, тетя Аня и вы… <…> Генри Киссинджер в подобной ситуации… повесился бы…».

Море для Конецкого пространство порядочности: «Моряки-капитаны в порту немедленно утрачивают традиционные морские качества. В море каждый из них рванется на помощь совершенно незнакомому коллеге, рискуя и головой и карьерой. В порту законы чести и совести утрачиваются. Кто более разворотлив и талантливее плюходействует, тот и выиграл».

Флот Конецкого – флот житейского моря, того моря, по которому мы ходим, каждый под своим парусом триста шестьдесят пять дней в году и кому-сколько отпущено сроку. И главное в этом житейском море по Конецкому – порядочность. Обаяние человеческой порядочности вот что составляет писательскую интонацию Конецкого. У него даже есть определение: «интеллигентность это порядочность». Герои Конецкого существуют применительно к порядочности, оцениваются исключительно по этой шкале. Сегодня именно этот нравственный императив тянет к нему читателя как магнитом и заставляет как-то по особому доверять автору.

Море Конецкого – мир, где действуют законы чести и совести. И именно в этом мире, мире без «плюходействия», писатель решает все свои проблемы, осуществляет все свои нравственные и психологические эксперименты. Море – мир, в котором царствует и правит нравственность, не отягощенная житейской шелухой и дрязгом.

Конецкий – писатель нравственной доминанты. Вот уж где красота не стащит порядочность в омут, – здесь порядочность исправит не только красоту, но и подчинит себе, преобразует все художественное пространство.

Причем, кредо именно что розлито в повествовательной ткани его произведений, оно пропитывает собой все: от сюжета-фабулы до выбора любимых героев и микроскопических словесных жестов, ему будут подчинены и сюжет, и фабула, конфликты, и герои, и погода, и красоты океана.

Образность не его стихия. Конецкий – писатель наглядных фактов, выпуклых характеров, точных сведений, логических построений; его мир полностью загружен координатами, климатическими характеристиками, фауной и флорой, т.е. конкретикой жизни.

Все, что прежде было для писателя событиями, и проживалось в режиме реального времени, сейчас стало давней историей для читателя, и проживается и воспринимается совсем иначе, – с точки зрения нравственного итога.

У Конецкого на сегодняшний взгляд множество устарелостей, и чисто литературных недостатков. Но удивительным образом они, не то, чтобы греют, но создают какую-то ауру подлинности переживания, искренности чувств – да и само чувство, его интенсивность и открытость, – вызывает едва ли ни зависть.

Бедные, счастливые люди шестидесятых – ото много их уберегла судьба.

Он не был большим писателем, но он стал – любимым писателем. В писательстве он воплощал свою человеческую личность абсолютно: в книгах был больше Виктором Конецким, чем Викой Конецким во плоти. И дело не в том, что есть большие собаки, а есть маленькие, и маленькие не должны стесняться лаять свои собственным голосом, как увещевал Чехов замученных рефлексией коллег. Дело в другом. Дело в даре искренности, в способности без стеснения раскрыть перед читателем свой нравственный потенциал и свои принципы, и свои человеческие слабости и недостатки. А вот этим Конецкий был наделен в высшей мере, как и даром передавать виртуозно свое настроение, свое сиюминутное переживание, даже свое самочувствие в этот момент – все до самого донышка.

Конецкий – самый, что ни на есть, ленинградский писатель, не по топосу, а по сути. В его бытовых сюжетах прочитывается «облагораживающая сила» – романтики ли, интеллигентности ли, порядочности ли – все равно, как назвать. Он не то чтобы проповедник, но наставник юношества.

Источник: Звезда. – 2024. – № 6.

Фото: личный архив семьи Конецких.

ОБ АВТОРЕ:

Елена Мироновна Гушанская – литературовед, критик, редактор; кандидат филологических наук. Автор работ по истории русской литературы и советской драматургии. Специалист по творчеству А. П. Чехова и А. В. Вампилова, автор книг «За честь культуры фехтовальщик», «Александр Вампилов: очерк творчества». Совместно с И.С. Кузьмичёвым подготовила учебные пособия «Редакционно-издательский процесс» и «Редактирование художественной литературы». Живёт в Санкт-Петербурге.

ВИКТОРУ КОНЕЦКОМУ

|

01.07.2025 новое22.06.2025 новое22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 06.06.2025 новое6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА КОНЕЦКОГО Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого