Библиотека Виктора Конецкого

«Самое загадочное для менясущество - человек нечитающий»

|

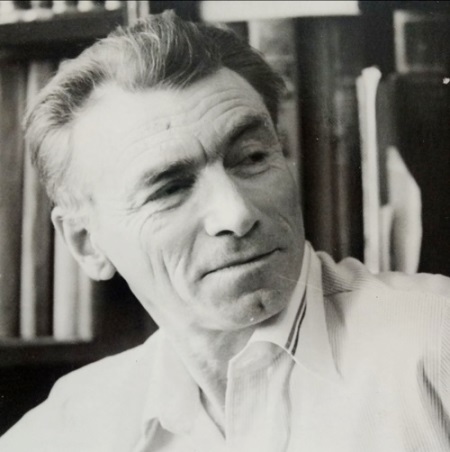

Писатель Виктор Конецкий |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

Морская библиотека |

Контактная информация |

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого |

07.04.2024

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ. «ЕСЛИ ШТОРМ У КРОМКИ БОРТОВ…»

ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

(6 июня 1929 – 30 марта 2002)

ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН

«ЕСЛИ ШТОРМ У КРОМКИ БОРТОВ…»

Спасти человека – вот что вело капитана Виктора Конецкого по морям

и страницам его книг

Не знаю, как для кого, но для меня это – вопрос. Что важнее для писателя: талантливо и рискованно прожитая им жизнь, та обычная жизнь, которая отпущена каждому, или – пусть и талантливая, но выдуманная им «проза о жизни»?

Совесть, море и капля

Книги – так считается! – спасают читателей от многих и, порой, серьезных бед. Но многих ли спас «по жизни» тот или иной автор иных «спасительных романов»? И всё ли до капли выжал из жизни для «гениальных строчек»? Не праздные ведь вопросы. Разве от них не зависит конец и самого творчества? Вычерпанность, банкротство души?..

Красиво сказал как-то Пастернак: «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести». Совести! Той, которая есть у тебя, или нет. И разве это не критерий оценки сделанного? Даже если оно – капля в безбрежном море литературы.

Совесть, море и – капля в нем! Вот, образно говоря, слагаемые Виктора Конецкого, родившегося 95 лет назад. Человека ни жизнью, ни творчеством не похожего ни на кого. Писателя реально спасшего от смерти десятки человек и так не написавшего всего о реальных подвигах.

Совесть толкала на спасение людей, и она же – не давала красоваться этим в слове.

Как же давно, оказывается, я знаю его. Еще в 1962-м мы, десятиклассники, прячась с гитарой по ленинградским подъездам, тихо насвистывали, помните: «Если радость на всех одна, на всех и беда одна…» Это из его фильма «Путь к причалу» – песня о друге. Это же про Конецкого, про его жизнь, про маму, которая завещала ему как-то в письме«ставить дружбу выше всех других отношений».А для нас, мальчишек, песня была сродни заклинанию. Но кто бы из нас знал тогда, что он именно в это время боролся за право выхода в очередное плавание и заносил в дневник первые горькие уроки писательства. «Пишется литература кровью и обязательно при риске. Если правду говорить безопасно, значит, это какая-то подозрительная правда…» А к старости признался: «Море требует от человека жизни. Или отдавай судьбу, или оно не признает тебя. Литература требует того же».

Вот это и стало его «каплей» в море литературы и в ней же – весь мировой океан его, обогнувшего земной шар трижды.

На памятнике ему на Смоленском кладбище, рядом с датами 1929–2002, выбиты слова: «Никто пути пройденного у нас не отберет». Это, чтоб вы знали, из его 7-томника, это – название седьмой части его романа-странствия «ЗА ДОБРОЙ НАДЕЖДОЙ», книги, которую он писал 30 лет и которую считал главной. Выходит, сам и придумал себе эпитафию. Про путь к причалу неутоленной совести, и реально – от последнего причала.

Мостик любви

(Петербург, Адмиралтейский канал, 9)

– Ты для меня мостик, – ласково сказала она. – Ну уж, нет, – заартачился он. – Я не хочу быть горбатым. – Почему горбатым? – удивилась. – А мостики всегда горбатые…

Где состоялся этот разговор влюбленных неизвестно, но мостики в Ленинграде и впрямь горбаты. Уж кто-кто, а Вика, родившийся и живший в доме с окнами на один из каналов, знал это получше других-всяких…

Дом был большой, канал был в центре города, а окна Конецких – лоб в лоб глядели, представьте, на Голландию. Разумеется, на «Новую Голландию», как еще царь Пётр назвал этот остров первых судостроителей. И не первый ли это привет и нашему «мальчонке с морей-окиянов»? Удивительно, но уже будучи суровым штурманом, он, в письме матери, вдруг спросит: «появились ли уже одуванчики на скате канала?..» А про воду в полынье его напишет: «Она независима. Она кажется обнаженной. И не стыдится наготы…»

Здесь он вырос, тут, на берегу, они со старшим братом Олегом, одетыми «гогочками» в короткие штанишки, да в беретиках (за что не раз были биты «нормальными пацанами»), пропадали с утра до вечера. Ведь тут, около Невы, реально пахло морем.

Поразительно, как история рода их (а писателем станет и Олег и, более того – напишет книгу «Мореплаватель»), совместила в себе всё, что какими-то яркими протуберанцами пронзит их будущую жизнь. Дед их, тихвинский мещанин Дмитрий Конецкий, служил конторщиком в типографии, жена его, Мария Павловна была из семьи знаменитых на всю Россию издателей Базуновых, чьи имена поминаются в письмах Герцена, Лескова, самого Достоевского, а братья деда, Григорий и Иван, еще в 1857-м основали крупнейшую фирму «Невское пароходство», чьи 40 пароходов и 250 барж аж до 1910-х утюжили Неву Волгу, Шексну и Каму.

Каково?

Наконец, внуком одного из них, судовладельца Ивана, и, считайте, роднёй наших братьев, окажется, вообразите, сам Сергей Эйзенштейн. Вот книги, корабли и кино – всё это и станет жизнью Конецкого. Мы же помним, что до фильма «Путь к причалу», он написал сценарий «Полосатого рейса», а потом и кинокомедии «Тридцать три». Да ведь и Тихвинская икона Божией Матери, их семейная икона, была подарена Морскому собору города – Николо-Богоявленскому. «В проходе второго этажа собора, – укажет Конецкий, – уже век висит наша икона – подарок всем морякам от бабушки, которая знать не знала, что ее внука пронесет по всем океанам планеты».

Вот ведь какие «мостики» вырисовываются!..

Отец, мать и блокада

Впрочем, здесь пока жила семья железнодорожного прокурора, майора юстиции Виктора Штейнберга (его за усы и галантность звали в доме «Мопассаном») и его жены – в прошлом артистки миманса Мариинки, а к рождению Вики – просто театральной контролёрши Любочки Конецкой. Но если «Мопассан», будучи когда-то неплохим гимнастом, мог похвастаться лишь тем, что на празднике в Царском Селе крутил однажды на турнике «солнышко» перед самим императором, то Любочка сама была солнышком. В Париже, вместе со старшей сестрой, танцовщицей Матильдой Конецкой (вообще-то Матроной, «Матюней», как звали ее дома), выступала в балетах великого Дягилева и, не поверите, была лучшей подругой (с французского еще пансиона Люси Ревиль в Петербурге, где училась обе) танцовщицы Ольги Хохловой. Той самой, которая в 1918-м станет женой Пикассо.

Вот откуда французские книги в доме, а на «скромных вечеринках» на канале – рассказы матери о Берлине, Лондоне, Праге, где «работала в кордебалете Дягилева» и – воспоминания о Карсавиной, Стравинском, Аполлинере и Жане Кокто. Конецкий напишет потом, как, через друзей Сартра, искал в Париже следы Ольги, и занес в блокнот: «Благодаря ей Пикассо стал светским человеком, что ему не нравилось…» И вот, если угодно, откуда беретики на мальчуганах Любови Дмитриевны.

Все рухнуло в семье через два года после рождения Виктора – из семьи ушел отец. Нет, он приходил к сыновьям, что заканчивалось обмороками матери, а в блокаду даже дал Вике кусочек плавленого сыра, невероятное богатство тогда, но воспитывала обоих уже только мать: «мамоська», «матерь моя», «мамочка».

Ужасы блокады он, 12-летний, до того, первого его «плавания» на полуторке через Ладогу, в эвакуацию в апреле 1942-го, вспомнит еще не раз. Как при первой бомбежке вылетели все стекла в их комнате, как рос сугроб на пианино, как мальчишки вырубали изо льда трупы умерших, а в темном коридоре их «коммуналки» боялись споткнуться о замершие тела соседских детей. Вот когда родилось в нем то, что я и ныне не могу осмыслить и «перевести» для себя – «мужество отчаяния». Но в раннем дневнике было записано четко: «Чувствую, как медленно, по капелькам собирается во мне мужество отчаяния. Верю, его наберется сколько нужно, чтобы вспыхнуть и сгореть. Хочу уважать себя и видеть в этом цель жизни». Именно оно помогало ему и потом, когда в беспросветной тоске, он, бывало, катался на кроватях, «кусая подушку». Сойдешь тут с ума, когда мать, укутав его до ноздрей, послала, как самого крепкого, проведать сестер ее, Зику (Зинаиду), крестную Вики, и Матюню, ту самую танцовщицу Матильду, которые жили на Декабристов (бывшей Офицерской). «Матюня была еще жива, – вспомнит он, – она сидела в кресле, примерзнув к нему и к полу, а тетя Зика уже умерла и лежала на диване почему-то полуголая и в валенках». Он прочел ее записку, нацарапанную обгорелой спичкой: «Прошу зажечь эту венчальную свечку, когда умру», но потрясен был не словами ее, а тем, что свечки не было – она была съедена...

Их спасла мать, она выменяла «последнюю драгоценность» на кусок сливочного масла, который два раз в день давала им «полизать», а они, «гогочки», спасли ее, когда в «телячьем вагоне», наевшись, наконец, «каши с салом» (остановиться было невозможно!) у нее начался страшный понос и обезумевшие попутчики, хотели сбросить ее на ходу… Жуть ведь, если представить орущих пацанов!..

А однажды, вместо того, чтобы идти за водой на Неву, он пошел к дому, где всегда, правда, были длинные очереди к еле капающей колонке, но где жила та девочка «с косами», которая и назовет его «мостиком». Он не знал, что она в эвакуации и ему казалось, как напишет в неопубликованном рассказе, «что если он увидит ее лицо в ореоле легких волос, если опять почувствует ощущение счастья, смущения, смелости во всем, то жизнь сама собой наполнит его хиреющее тело…» Увы, толкнув дверь ее квартиры, он увидел лишь «простор синего неба, красных закатных облаков и солнца… Всё рухнуло, подсеченное бомбой…»

Рухнул «мостик», ее мостик к нему, мостик к их будущему, к любви и надежде. Нет, они еще будут видеться и писать друг другу, он еще будет ездить к ней в Москву на «третьей полке», но, если разбираться подробно, всё в их будущем сломает другой «мостик» – капитанский мостик его мечты, выбранная им судьба «морского бродяги» – опасная, неустроенная и бесприютная судьба.

Неотправленное письмо

Он хотел спасти ее, а спас невольно себя. Он рисовал ее, он ведь хотел в детстве быть художником и не меньше Рафаэля или Гойи, и ее потрет («Вот такой я бы хотел ее видеть!») сохранился в его архиве. Она училась в историко-архивном, а он в 45-м, вместе с братом поступил в Подготовительное военно-морское училище. «Я в море с 16 лет», – напишет, ибо уже тогда плавал на учебных кораблях. Не знаю, признался ли ей, что в эвакуации, они с братом натурально воровали «на дрова» мостики над арыками, но в одном из писем грубовато заметил: «Всё это пошлятина – мостики, поцелуи при дневном свете, наши с тобой шатания…»

«Ты мне дорог, дорог, дорог, но сказать, что ты всё – не могу, – отвечала она. – Все эти разговоры о твоей пустоте, злости и прочее – пустое. Не думай, что я не вижу ничего плохого, но ты можешь и должен стать настоящим человеком». А он (его письма она уничтожила), так вот он, правда в неотправленном письме, признавался: «Я уже проверил степень своего мужества, своей честности – они удовлетворительны» и писал: «всегда я был плохим… когда был с тобой. Мол, если и таким полюбит, то значит это верно».

Она ему писала: «До чего же мне трудно, когда ты уехал…» А он не уезжал (так моряки не говорят) – он «уходил», уходил в плавания. «Я на барке „Седов“», – писал из училища и, наверное, хвастал как с другом своим, в щегольской морской форме и, вообразите, «при палашах», пришли поступать и поступили на филфак университета (проучились год, пока министр обороны Булганин не запретил курсантам «параллельное гражданское образование»). Потом писал регулярно только про «моря-окияны»: «Идем на Ригу», «Ухожу на буксировку дока», «Завтра в Мурманск. 12 суток моря и трудной моей работы. 12 ночей, когда на вахте думаешь о себе, о счастье, о тебе…» На последней встрече, когда наши «мостики» гуляли (смешно!) под Литейным мостом, она, уже собравшись замуж за другого, даже слегка обидела его, сказав, что ей «не нравятся его книги». А он, итожа прожитое, честно напишет потом на ее фотографии, подаренной еще в 47-м, всего четыре слова: «Ей я обязан писательством».

Тоже ведь – мужество отчаяния…

Впрочем, про самый трудный рейс, сделавшим его даже не прозаиком – человеком, написал не «мамоське», только брату.

Мужество, победившее отчаяние

Он ходил на спасательном судне «Вайгач», куда по окончанию учебы, вместо боевых кораблей, угодил… за «гуманитарные интересы, которые засекли особисты», за стихи, которые писал, но, главное, за свой «длинный язычок», рубивший правду-матку. Но этот и тот «кровавый рейс», окажутся похлеще иных боевых (учебных, конечно!) рейдов их. Это были те «сюжеты», которые, как и многая его «героика», ни разу не стали его «морской прозой». Ведь совесть, помните, и толкала его на спасение людей, и она же – не позволяла красоваться этим в слове…

В ту ночь, 16 января 1953 года, наш тральщик выбросило на скалы в Баренцевом море. «Корабль, – писал брату 23-летний штурман, – лежал на боку посреди гряды камней, между которыми кипел штормовой прибой. Первая шлюпка к нему ушла без меня – командир боялся остаться без своего помощника. Но потом я ходил туда 7 раз и не знал, вернусь ли…»

Три пробоины в трюмах и в машинном отделении, где заделать ее было нельзя. Ему поручили перебросить туда людей, оборудование и 800-килограммовую помпу. На третьи сутки, вернувшись «из ада» уже в 6-й раз (гребцы менялась, а он ходил бессменно), его спросили: сможет ли он перебросить еще одну помпу? Это была явная гибель ввиду крепчавшего шторма. Но «инженер протянул мне радиограмму – комфлота приказывал во что бы то ни стало спасти корабль». И когда он сказал «да», вступился вдруг его командир: «На севере, зимой, из перевернувшейся шлюпки спасутся не все. Даже на тихой воде сердце не выдерживает ледяной воды. Идти с помпой – безумие…» Вот когда он впервые понял, что «это не азартная игра, где я проверяю мужество». К счастью, вместо помпы ему было приказано взять людей и обеспечить снятия тральщика с камней. Это и был тот 7-й рейс.

На тонущем корабле («палуба была уже под углом в 30 гр. и завалена такелажем и рыбой») их было 25: две партии по 9 человек и 8 – с тральщика, почти плачущих из-за отсутствия спасжилетов. И полная тьма (прожекторы с «Вайгача» хмари не пробивали), и превратившиеся «в щепки» все пришедшие шлюпки, и вода за бортом (+1,7 гр.). Но главное – понимание: если их снимут со скал – судно затонет.

Когда корабль все-таки стащили, он лег на другой борт и затопил помпу. Это был конец, ведь никто не знал: успеют ли их снять? Вот эти два часа, он и запомнит.

«Волна захлестнула кормовую надстройку и рухнула на меня. Когда я вскочил, вокруг бушевала вода, в ней отчаянно барахтались люди, перебираясь к рубке, которая еще торчала». Он выхватил ракетницу и выстрелил (это был сигнал о прекращении буксировки и спасении людей). Надо было перебраться на выступавшую над водой рубку, но «ее боковая стенка была сплошь покрыта людьми и нам со стариком-боцманом, места уже не было». Он крикнул, чтобы люди переходили по поднимавшемуся правому борту (по его внешней части) на нос. Для этого, им надо было прыгнуть метров с трех в кипящую воду на спардек. Но все лишь крепче вцепились в рубку. «Я приказал еще раз. И первый – водолаз с нашего корабля – прыгнул. За ним посыпались другие. Секунд за 40 они перешли на задравшийся нос. Нас на рубке осталось четверо. Для нас путь был закрыт уже; через спардек, перемахивая борта, заливая наши ноги, шли волны…» Лишь через полчаса за ними пришла единственная шлюпка, оставшаяся на «Вайгаче». «Как она подходила и как трижды снимала людей потом, тебе не представить, – заканчивал он письмо. – Я ушел предпоследним (последний – старлей)… Было ли страшно? Конечно… Но я думал лишь о том, что, если выживу, смогу хоть немного уважать себя…»

Скажете – «мужество отчаяния»? Нет, скорее мужество, победившее отчаяние. И сколько было такого в его еще совсем юной жизни? Он участвовал в 12 операциях по спасению рыбаков, реально и не раз тонул, а однажды, в лютый мороз, вытаскивая затонувшую баржу, на которой случился пожар и рванул боезапас, надел, вообразите, водолазный костюм и отправился под воду вытаскивать погибших (штатный водолаз после погружения отказался спускаться «из-за шока»).

Вот после этого, воистину «кровавого рейса», он не только попал в госпиталь, но и в марте 1955 г. был вчистую комиссован из военного флота. Правда, уже через два месяца, в 26 лет, стал капитаном малого торгового корабля и ушел с караваном судов до Петропавловска-Камчатского. Это была первая попытка перегона малых судов по Северному морского пути, с которым он и свяжет почти всю свою дальнейшую жизнь.

В дневнике, где правда, как вода в той полынье детства, «не стыдилась наготы», вспоминал потом про эти тысячи миль всё, как есть:

«Боже, что мы жрали три месяца на этих малютках во льдах и штормах. А как дурели от денатурата и одеколона. А какую воду мы пили из ржавых малюсеньких танков... Но, представьте, все 34 суденышка в одну навигацию пересекли Ледовитый океан…» Никому из капитанов не было и тридцати. Он добавит потом, что американцы, «конечно, следили за караваном, писали в своих газетах, что большевики сошли с ума. Правильно писали. Но мы прошли, а не сошли…»

И тогда же, через год после рейса на Дальний Восток, опубликует первый рассказ «Капитан, улыбнитесь» («я переписал его 22 раза, – усмехнется, – правда, лучше от этого он не стал»).

Нет, не зря он признается потом, что человек «каким бы прагматиком он ни был, всегда почувствует потребность посмотреть на звезды в небе». И добавит: «А лучше всего они видны с корабля…»

Гласный правды.

(Петербург, ул. Ленина, 34-36)

Это – дом писателей. Здесь в 1965 году поселился «наш моряк», здесь в 1983-м получит диплом капитана дальнего плавания и отсюда не только много раз пройдет Северным морским путем, но совершит три «кругосветки» и дойдет даже до Антарктиды.

И здесь, наконец, выйдет в свет и тот 7-томник его прозы.

В этом доме жило почти 100 писателей и среди них Ахматова, Шефнер, Фёдор Абрамов, Геннадий Гор. Но я, всякий раз, оказавшись в этих краях, невольно вспоминаю чью-то остроумную шутку, что писатели наши, как буквы в алфавите, делятся на гласные и согласные… звуки. Первых меньше, но у них не только свой «неповторимый голос», но они, в отличие от «согласных», всегда выступают как бы поперек принятому образу жизни, расхожим мнениям, «правильным взглядам». Вечно талдычат о какой-то «совести» и «правде», вопреки молчащему или мычащему «безопасную правду» большинству.

Здесь, с его 6-го этажа, была видна насквозь «сухопутная жизнь» (какая-то «разлапистая сирень», строй тополей и две березы «растущих из одного корня»), но в самой квартире, «в кругу рабочей лампы», громоздились по ночам и ледовые торосы, и рябь Бискайского залива, и бури Огненной земли, и вулканы Курил, но главное – вулканы страстей его. Эх, если бы он написал всё, что пережил в этих походах. Но может поэтому именно здесь и сочинил в 1967-м письмо съезду писателей, в поддержку призыва Солженицына обсудить вопрос «о цензуре».

«Цензура есть вопиющее нарушение нашей Конституции, – безоглядно писал в президиум съезда. – Цензура нравственно развращает писателей. Потери от этого невосполнимы и трагичны» И подписался: член Ревизионной комиссии Правления СП РСФСР. Редкий по мужеству поступок в тот год! Увы, вечно «согласные» отклонили вопрос. А когда из публикации его в «Знамени», где опять помянул Солженицына и цензуру, именно это и вырезали, во-первых, вернул 21 рубль гонорара, но главное – потребовал извинений. И добился их – публичных. Фантастика для 60-х годов!

Гласный «опасной правды», он всегда говорил о том, что запретно. «Я могу писать хуже, или лучше, – признался на встрече с читателями, – но главным для меня остаётся одно: писать как можно больше правды». Еще с юности, в училище, как вспомнит его друг, его ненавидел командир роты «за то, что он говорил правду на собраниях». А с другим другом, они, молодые прозаики, отыскали как-то квартиру известнейшего критика, написавшего «разгромную статью-донос» на роман «Не хлебом единым» и выдохнули ему при встрече: «Вы – сволочь!».

То однажды в редакции, «воюя за справедливость и играя желвакам на закаленном лице», схватил графин с водой и, если бы не трое навалившихся на него, едва не убил редактора, а то вдруг шлет телеграмму Владимиру Карпову, «писательскому генералу», с требованием отказаться от Госпремии – раз уж мы избрали его первым секретарем СП СССР. А однажды, когда в Смольном «писательское начальство» (и его, члена Правления), принимал сам Григорий Романов, всесильный начальник города, он, после «благостных докладов и напутствий», вдруг «словно катапультировался» и выложил всё, что считал несправедливым. В духе любимой его присказки тех лет: «Народ и партия едины, раздельны только магазины».

«В зале, – пишет свидетель, – повисла тишина. Растерянность в президиуме длилась, наверное, какие-то секунды, но это была РАСТЕРЯННОСТЬ ВЛАСТИ, и эти секунды стали СЕКУНДАМИ ПОБЕДЫ писателя!.. Вот когда я узнал, каков он, этот поджарый, подтянутый морячок с болезненно-желчным сухим лицом». Именно этому – такой вот смелости! – позавидовал ему в письме Вениамин Каверин. И именно про его книги Дмитрий Лихачев скажет, что от «нынешней русской литературы в XXI веке останутся лишь Искандер и Конецкий...»

Двумя стихиями назвал он к своим 70 годам Море и Литературу. «И обе требуют правды». Да, соглашусь. Ведь обе они, как те березы у его дома, у последнего причала его – «из одного корня».

P.S.

В очерках Конецкий писал гордо: «Иду под гражданским флагом СССР». Его, капитана «торгового флота», хоронили, вообразите, боевые адмиралы. Звучал гимн, ружейный салют и под «Варяга» церемонно прошли у гроба курсанты-моряки. Адмиралы, как пишет свидетель, «стояли в очереди для прощания, что вызвало бы улыбку у бедного Конецкого». А если бы он узнал, что на гроб его, на Андреевский флаг и кортик, возложили и фуражку «с лаврами» («не по чину – но ведь адмиралы»!), то не только бы «ядовито рассмеялся», как считал свидетель, но, думаю, выразился бы по-флотски: «Что же вы, едири вас в креста бога мать, творите?..»

Да, чужих «заслуг» ему было не надо. Он получил то, что оставил: мемориальную доску на канале, танкер и военное спасательное судно его имени, которые и ныне в морях, и звезду в небе, названную в его честь. Это – если не считать его «литературы совести», книг, изданных в 26 странах, на «всех известных языках», на тех, на которых в своих «кругосветках» он вживую пытался говорить с миром.

О чем? Да, конечно, о море, моряках и о нас с вами.

Журнал «РОДИНА». 2024. № 4 (апрель).

ОБ АВТОРЕ:

Вячеслав Михайлович Недошивин – литературовед, писатель, журналист, сценарист; кандидат философских наук. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2020) за книгу «Джордж Оруэлл. Неприступная душа», литературной премии А. Беляева (2022) в номинации «Восстановление справедливости» за книги «Прогулки по Серебряному веку» (2009), «Адреса любви» (2014) и «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» (2019). Живёт в Москве.

|

01.07.2025 новое22.06.2025 новое22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 06.06.2025 новое6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА КОНЕЦКОГО Архив новостей 2002-2012 |

© Библиотека Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, 2025 г.

Карта сайта Все новости Библиотеки Виктора Конецкого